目次

日本の茶道における茶器の詳細な解説

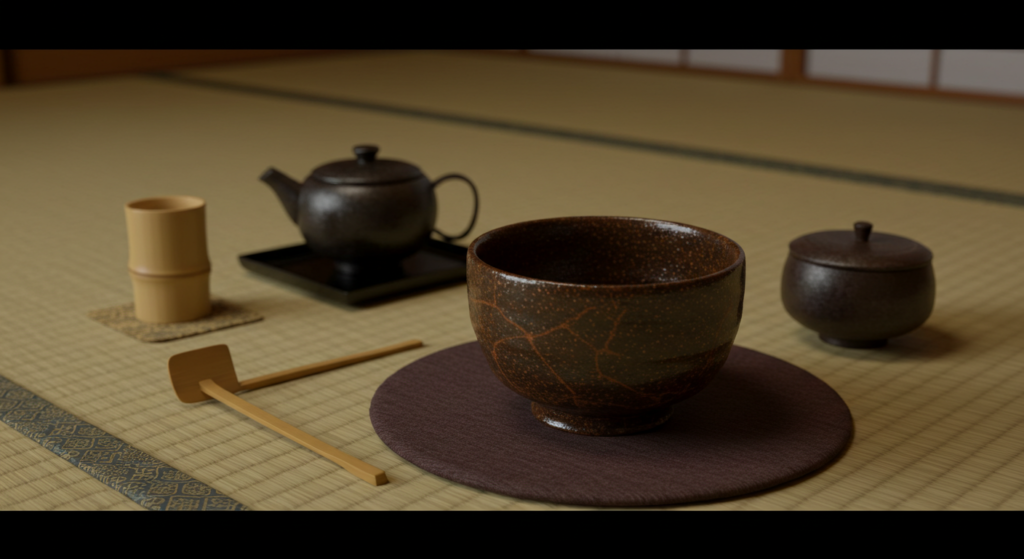

茶道において、茶器は単なる道具ではなく、茶会の趣旨や精神を反映する重要な存在です。茶器にはそれぞれに意味があり、選び方や使い方によって茶会の雰囲気が大きく左右されます。ここでは、茶道で用いられる代表的な茶器の種類、特徴、歴史的背景、選び方について詳しく解説します。

1. 茶道における茶器の基本的な役割と意義

(1) 茶器の重要性

茶道では茶室、掛け軸、花(茶花)、そして茶器が一体となり、茶会の主題を演出します。茶器の選び方は、季節、茶会の趣旨、客人との関係などを考慮して決められます。茶器を通して亭主(茶会を主催する人)の心遣いやもてなしの精神が表現されます。

(2) 美的価値と精神性

茶道における茶器の美しさは、見た目の華美さだけでなく、その背後にある侘び寂び(わびさび)の精神が重視されます。古びた風合いや、時を経た質感が尊ばれることが多く、「用の美」という概念が茶器の評価に影響を与えています。

2. 主な茶器の種類と役割

(1) 茶碗(ちゃわん)

(a) 役割

茶碗は、抹茶を点(た)てて客人に提供するための器で、茶道具の中でも最も重要とされています。茶碗の形状、材質、色合いなどが茶会の趣旨や季節感を表現します。

(b) 種類と特徴

- 楽茶碗(らくちゃわん)

千利休が愛用したとされる楽焼の茶碗で、京都の陶工・長次郎によって始められました。素朴な質感と手作りの温かみが特徴で、侘び寂びの精神をよく表します。 - 唐津焼(からつやき)

鎌倉時代から九州地方で作られている陶器で、土の素朴さと自然釉(しぜんゆう)の美しさが特徴です。力強いが控えめなデザインが茶人に好まれています。 - 織部焼(おりべやき)

桃山時代に古田織部によって広められた茶碗。大胆なデザインと緑釉(りょくゆう)が特徴で、華やかな茶会に用いられることがあります。 - 志野焼(しのやき)

白く柔らかな風合いと赤い鉄絵の装飾が特徴です。特に冬の茶会で人気があります。

(c) 季節ごとの使い分け

- 夏:薄手で大きめの茶碗が用いられ、涼しさを感じさせるデザインが好まれます。

- 冬:厚手で小さめの茶碗が用いられ、温かみのある色や質感のものが選ばれます。

(2) 茶筅(ちゃせん)

(a) 役割

茶筅は、抹茶を湯と混ぜて点てるための道具で、竹を細かく割った穂先が特徴です。抹茶を滑らかに泡立てるための重要な茶器です。

(b) 種類

- 白竹の茶筅:一般的な茶筅で、どの季節にも使用されます。

- 煤竹(すすたけ)の茶筅:燻した竹を使用した茶筅で、特に格式のある茶会で使われます。

(3) 茶杓(ちゃしゃく)

(a) 役割

茶杓は抹茶を茶入れからすくい取るための細長いスプーン状の道具です。竹製が一般的ですが、象牙や木製のものもあります。

(b) 特徴

- 竹製茶杓:自然な風合いがあり、侘び寂びの精神を体現します。

- 銘(なづけ):茶杓には、作られた時期や用途に応じて銘(名前)が付けられることが多く、茶会の趣旨に合わせて選ばれます。

(4) 茶入れ(ちゃいれ)と棗(なつめ)

(a) 茶入れの役割

濃茶(こいちゃ)を点てる際に使用する抹茶を入れる容器です。茶入れは「唐物(からもの)」と呼ばれる中国から伝来した高級なものが多く、茶会の主役になることもあります。

- 肩衝(かたつき):茶入れの代表的な形状で、肩部分がふっくらとしたデザイン。

- 平棗(ひらなつめ):薄茶を点てる際に使用される茶器で、軽やかなデザインが特徴。

(5) 水指(みずさし)

(a) 役割

水指は、点前の際に使用する水を入れるための器です。茶会の趣旨や季節に応じて陶器、漆器、金属製など様々な素材のものが用いられます。

(b) 季節感の演出

- 夏:ガラス製や涼しげな色合いの水指が好まれます。

- 冬:土物や陶器で温かみのあるものが選ばれます。

(6) 茶釜(ちゃがま)

(a) 役割

茶釜は湯を沸かすための金属製の釜で、茶室の中でも象徴的な存在です。鉄製が主流で、茶会の格式によっては高級な茶釜が使用されます。

(b) 季節ごとの設置

- 炉(ろ):冬場に使用される設置方法で、床の一部に掘られた炉に茶釜を置きます。

- 風炉(ふろ):夏場に使用される置き型の道具で、風炉に茶釜を置いて湯を沸かします。

3. 茶器の選び方と茶会での使い分け

(1) 季節感を重視した選び方

茶道では、季節感が非常に重要です。春には桜をイメージした茶碗、秋には紅葉を表現するデザインなど、自然の移ろいを反映する茶器が好まれます。

(2) 茶会の趣旨に応じた選び方

- 格式高い茶会:歴史ある茶器や唐物の茶入れが使用されることが多いです。

- 気軽な茶会:軽やかなデザインの棗や現代的な茶器が用いられます。

4. 茶器の精神的な意味

茶器は単なる道具ではなく、精神的な価値が込められています。例えば、古い茶碗に刻まれたひび割れや、茶杓の微妙なカーブには、時の流れや人の手による工夫が感じられ、茶道の侘び寂びの精神と通じています。

- 「用の美」:使い込まれた茶器には、ただ美しいだけでなく、使い勝手の良さや手触りの良さといった実用的な美が宿ります。

- 「一期一会」:茶会ごとに異なる茶器を選ぶことで、その瞬間の出会いを大切にする精神が表現されます。

5. 結論

茶道における茶器は、単なる道具を超えた深い意味を持ち、茶会の成功を左右する重要な要素です。茶器の選定には、亭主の心配り、季節感、茶会の目的などがすべて反映され、茶の湯そのものが一つの総合芸術であることを象徴しています。茶器を通じて、茶道の奥深さや日本独自の美意識をより深く理解することができるでしょう。