目次

甲州金(こうしゅうきん)とは?

甲州金(こうしゅうきん)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて甲斐国(現在の山梨県)で流通していた金貨です。特に武田信玄(たけだしんげん)が発行したことで有名で、武田家の経済政策の一環として使用されました。

甲州金は、戦国大名が独自に発行した地方貨幣の中でも特に有名であり、軍事資金や商業取引の決済手段として用いられました。また、江戸時代に入っても引き続き流通し、徳川幕府の貨幣制度にも影響を与えました。

1. 甲州金の誕生と歴史

wikipediaより参照:甲州金

1)戦国時代:武田信玄の貨幣政策

- 甲州金の起源は、16世紀中頃の戦国時代に遡ります。

- 武田信玄は、軍事力の強化と領国経済の安定を目的として、甲斐国で産出される金を利用し、独自の金貨を発行しました。

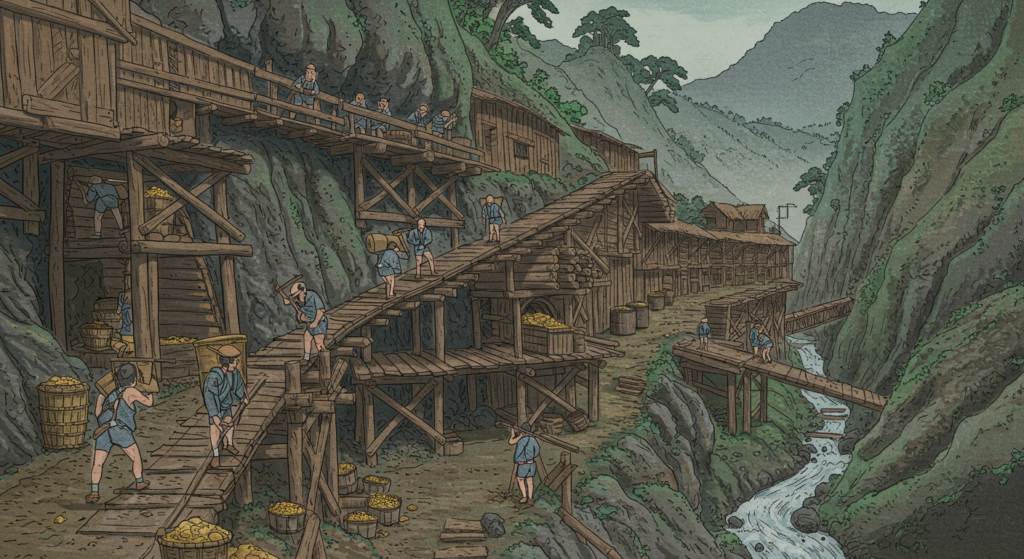

- 金山開発の推進

- 甲斐国には黒川金山や湯之奥金山などの金鉱山があり、武田氏はこれらを積極的に開発。

- 採掘された金を貨幣に加工し、戦費の調達や流通経済の促進に活用しました。

2)織田・豊臣時代

- 1582年、武田家が滅亡すると、甲州金の流通は一時的に停滞。

- しかし、織田信長や豊臣秀吉も、金貨の流通を重視し、甲州金は引き続き取引に用いられました。

3)江戸時代

- 江戸幕府成立後も、甲州金は流通を続け、幕府の貨幣制度(金貨の基準)に影響を与えました。

- 甲斐国の金山は江戸幕府の直轄地(天領)となり、金貨鋳造が行われました。

2. 甲州金の種類と特徴

甲州金には、主に3つの種類がありました。

1)甲州亀甲金(こうしゅうきっこうきん)

- 六角形(亀甲形)の金貨で、武田信玄の時代に発行。

- 表面に「甲州之印」と刻まれている。

- 信玄の軍資金として利用された。

2)甲州小判

- 江戸時代初期に作られた小判型の甲州金。

- 幕府の貨幣制度に統合される前の地方貨幣。

- 商取引で広く使用された。

3)甲州一分金(こうしゅういちぶきん)

- 甲州金の中でも小型の貨幣。

- 江戸時代には一部の地域で引き続き流通した。

3. 甲州金の役割と影響

1)軍資金としての利用

- 甲州金は、武田家の軍事活動を支える財源となった。

- 武田信玄は、貨幣を利用して兵士の給料を支払い、物資を調達。

2)商業経済の発展

- 甲州金は、商人たちの間で広く流通し、甲斐国の経済を活性化させた。

- 特に、甲州街道(こうしゅうかいどう)沿いの商業取引で重要な役割を果たした。

3)江戸幕府の貨幣制度への影響

- 甲州金は、後の江戸幕府の金貨制度(小判の基準)に影響を与えた。

- 江戸幕府が整備した金貨(小判・一分金)の原型の一つになったとされる。

4. 甲州金の歴史的意義

1)地方貨幣の成功例

- 戦国時代において、地方大名が独自に発行した貨幣の中で、甲州金は最も成功した例の一つ。

- 他の大名も貨幣制度の重要性を認識するきっかけとなった。

2)戦国時代の経済発展

- 甲州金の流通により、武田氏の領国経済は発展し、商業活動が活発化した。

- 甲斐国は戦国時代において、経済的にも軍事的にも強力な領国となった。

3)貨幣制度の発展

- 甲州金は、後の徳川幕府の金貨制度(小判・分金制度)にも影響を与え、近世日本の貨幣経済の発展に貢献した。

5. まとめ

甲州金は、戦国時代の武田信玄が発行した地方貨幣であり、軍資金・商取引の決済手段として広く利用された金貨でした。

特に、武田氏の経済政策において重要な役割を果たし、江戸幕府の貨幣制度にも影響を与えた点で、日本の貨幣史において重要な存在となっています。