目次

室町時代の能楽とは?詳細解説

室町時代(1336年〜1573年)に発展した能楽(のうがく)は、日本の伝統芸能の中でも特に重要な存在です。「能(のう)」と「狂言(きょうげん)」の二つの芸能を合わせたもので、現在も日本文化の象徴として受け継がれています。特に、観阿弥(かんあみ)と世阿弥(ぜあみ)によって大成された「能」は、室町幕府の保護のもとで発展し、今日まで続く日本の舞台芸術の基礎を築きました。

この記事では、室町時代の能楽の特徴、能と狂言の違い、発展の歴史、代表的な演目、影響などについて詳しく解説します。

1. 能楽の成立と発展の歴史

(1) 能楽の起源

能楽の起源は、奈良時代(8世紀)の散楽(さんがく)や、平安時代の田楽(でんがく)・猿楽(さるがく)にさかのぼります。これらは民間の娯楽として発展し、やがて寺社の祭礼などで上演されるようになりました。

特に、猿楽は室町時代に「能」へと発展し、洗練された舞台芸術へと昇華していきました。

(2) 観阿弥と世阿弥による能の大成

室町時代の能楽は、観阿弥(1333〜1384年)とその息子・世阿弥(1363〜1443年)によって劇的に発展しました。

- 観阿弥:猿楽を基にした舞台芸術を発展させ、足利義満(室町幕府3代将軍)の保護を受ける。

- 世阿弥:父の芸術をさらに磨き上げ、能の理論を確立。『風姿花伝(ふうしかでん)』を執筆し、能の美学を体系化。

世阿弥は、「幽玄(ゆうげん)」という美意識を強調し、「静かで奥深い美しさ」を追求しました。

2. 能楽の特徴と演出

(1) 能と狂言の違い

能楽は「能」と「狂言」の二つの要素で成り立っています。

| 分類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 能 | 厳かな舞と謡(うたい)を中心とした芸術性の高い舞台 | 『羽衣』『葵上』『安宅』 |

| 狂言 | 会話を主体とした滑稽な演劇(庶民の生活や風刺がテーマ) | 『附子(ぶす)』『棒縛(ぼうしばり)』 |

能は荘厳で神秘的な舞台ですが、狂言はコメディ要素が強く、庶民の生活を描いた作品が多いです。

(2) 能の舞台

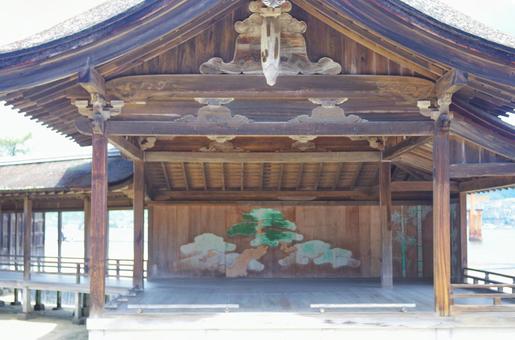

能の舞台は、現在の歌舞伎などの日本演劇の原型となったもので、以下のような特徴があります。

✅ 屋根付きの能舞台:室町時代に確立され、現在の神社の能舞台とほぼ同じ形。

✅ 橋掛かり(はしがかり):舞台と楽屋を結ぶ通路。ここを役者がゆっくりと歩いて登場する。

✅ 囃子方(はやしかた):舞台後方で演奏する楽器隊(笛、小鼓、大鼓、太鼓)。

✅ 地謡(じうたい):コーラスのように物語の背景や登場人物の感情を歌い上げる。

(3) 能の役者

能の役者には以下のような役割があります。

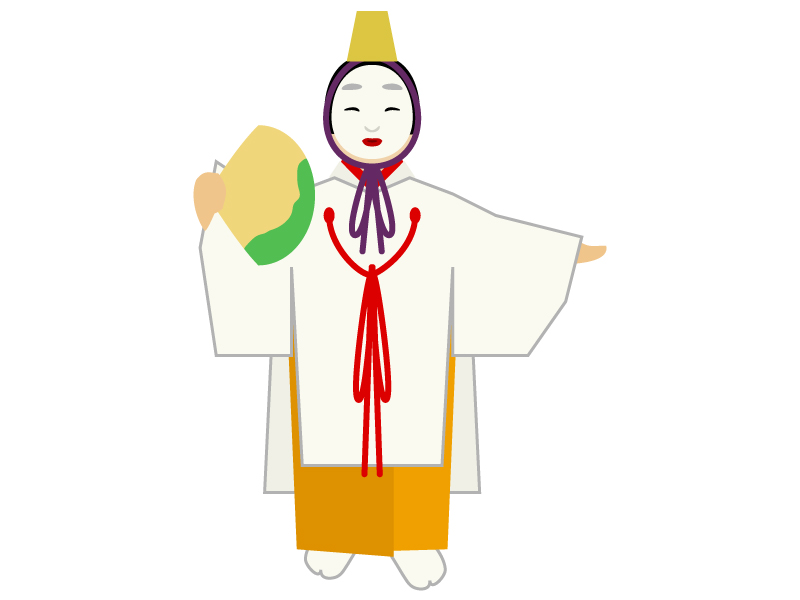

✅ シテ(主役):神・霊・武士などの役を演じる。能面(のうめん)を着用することが多い。

✅ ワキ(脇役):主役に対する対話者。旅の僧侶などの役が多い。

✅ ツレ(助演):シテの従者や配偶者などを演じる。

✅ 囃子方(音楽担当):笛、小鼓、大鼓、太鼓を担当する。

✅ 狂言方(きょうげんかた):能の合間に狂言を演じる役者。

3. 室町時代の代表的な能の演目

(1) 『羽衣(はごろも)』

天女が浜辺に降り立ち、漁師に天の羽衣を奪われるが、舞を舞うことで羽衣を取り戻すという神秘的な物語。能の「幽玄」の美しさを象徴する作品。

(2) 『葵上(あおいのうえ)』

『源氏物語』を題材とした作品。光源氏の正妻・葵上が、六条御息所の生霊に取り憑かれ苦しむ姿を描く。能の幽玄と幻想的な要素が際立つ。

(3) 『安宅(あたか)』

源義経と弁慶の物語を描いた作品。義経が追手に追われる中、弁慶が機転を利かせて義経を守る感動的なシーンが特徴。

4. 室町時代における能楽の影響

(1) 室町幕府による保護

足利義満をはじめとする室町幕府の将軍たちは能楽を「武士の教養」として重視しました。将軍自らが能の舞台に立つこともあり、能楽は幕府の公式儀礼として確立されました。

(2) 後世への影響

能楽は江戸時代に入っても幕府の支援を受け、武士階級の文化として発展しました。その後、歌舞伎や日本の現代演劇に大きな影響を与え、現在も伝統芸能として受け継がれています。

5. まとめ

✅ 室町時代の能楽は、観阿弥・世阿弥によって大成された芸術

✅ 「能」と「狂言」の二つの要素を持つ

✅ 能は「幽玄」の美を重視し、厳かな舞台芸術として発展

✅ 代表作に『羽衣』『葵上』『安宅』などがある

✅ 室町幕府の支援を受け、武士の教養として広まった

室町時代の能楽は、単なる娯楽ではなく、精神性や美意識を重視した高度な舞台芸術でした。この文化は今もなお続いており、「日本の伝統文化の精髄」として世界的にも評価されています。