目次

佐渡の金山(さどのきんざん)とは?

佐渡の金山は、現在の新潟県佐渡島(さどがしま)にあった金鉱山で、江戸時代を通じて日本最大級の金の産出地として栄えました。1601年に発見され、江戸幕府の財政を支える重要な鉱山として開発されました。特に、徳川家康がこの金山を直轄地(天領)としたことで、幕府の経済基盤を大きく強化しました。

佐渡金山は、江戸時代から明治時代、さらに昭和時代まで長く稼働し、1989年に操業を停止するまで、日本の鉱山産業を支える存在でした。また、2023年にはユネスコ世界文化遺産への登録を目指していることでも注目されています。

1. 佐渡金山の歴史

1)戦国時代までの佐渡島

- 佐渡では、戦国時代以前から小規模な金の採掘が行われていたとされます。

- 特に、南北朝時代には後醍醐天皇が佐渡の金を財源として利用したという記録もあります。

- しかし、本格的な採掘・開発は行われておらず、大規模な金鉱山としての歴史は江戸時代から始まります。

2)江戸時代の開発(1601年〜)

- 1601年(慶長6年)、佐渡金山が発見され、徳川家康の命で幕府の直轄地(天領)とされました。

- 幕府は鉱山開発を急速に進め、多くの技術者や労働者を派遣して大規模な採掘が開始されました。

- 「相川金銀山(あいかわきんぎんざん)」が主要な採掘地となり、幕府の管理下で金の生産が飛躍的に増加しました。

3)最盛期(江戸時代中期〜後期)

- 江戸時代の最盛期(17世紀〜18世紀)には、年間1000kg以上の金が産出され、日本国内だけでなく世界的にも有数の金山となりました。

- 佐渡金山の金は小判の鋳造に使用され、幕府の財政を支える重要な資源となりました。

- 採掘のために多くの坑道(こうどう)が掘られ、鉱山技術が発展しました。

4)明治時代〜昭和時代

- 明治時代に入ると、幕府による管理が終わり、民間企業(政府と三菱合資会社など)が採掘を引き継ぎました。

- 西洋の採掘技術(機械掘削・選鉱技術など)が導入され、さらに大規模な採掘が可能になりました。

- 1930年代には、日本の金産出量の約40%を佐渡金山が占めていたとも言われています。

- 第二次世界大戦後も採掘は続けられましたが、次第に採算が合わなくなり、1989年に操業を停止しました。

2. 佐渡金山の主な採掘地

佐渡金山には、複数の主要な鉱山がありました。代表的なものを紹介します。

1)相川金銀山(あいかわきんぎんざん)

- 佐渡金山の中核となった最大の金銀鉱山。

- 江戸幕府の直轄管理の下で運営され、数万人の労働者が働いた。

- 代表的な坑道「道遊の割戸(どうゆうのわりと)」は、現在も観光地として残る。

2)大立竪坑(おおだてたてこう)

- 明治時代に開発された、西洋式の立坑(縦穴)。

- ここでの採掘により、佐渡金山の生産量はさらに向上。

3)北沢浮遊選鉱場(きたざわふゆうせんこうじょう)

- 昭和時代に稼働した、近代的な鉱石の選鉱施設。

- 廃墟となった現在も、その巨大な建造物は「東洋のマチュピチュ」とも呼ばれるほど壮観。

3. 佐渡金山の特徴と採掘技術

佐渡金山では、時代とともに技術が発展し、さまざまな方法で採掘が行われました。

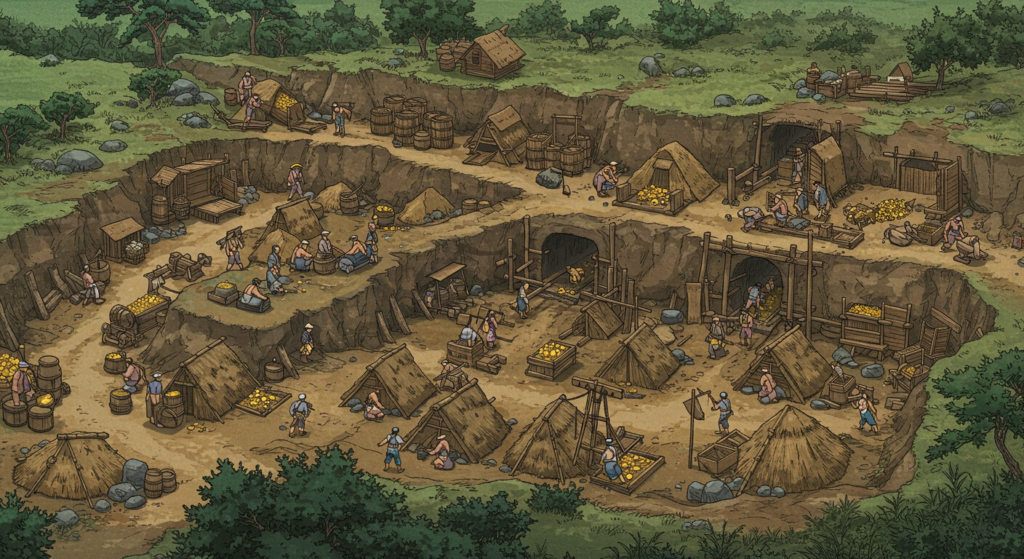

1)手掘りの時代(江戸時代)

- 江戸時代の採掘は、ノミやハンマーを使った手掘りが基本。

- 掘った鉱石を木製の滑車や天秤棒を使って運搬。

- 鉱石から金を取り出すために、灰吹法(はいふきほう)(鉛を用いた精錬法)を使用。

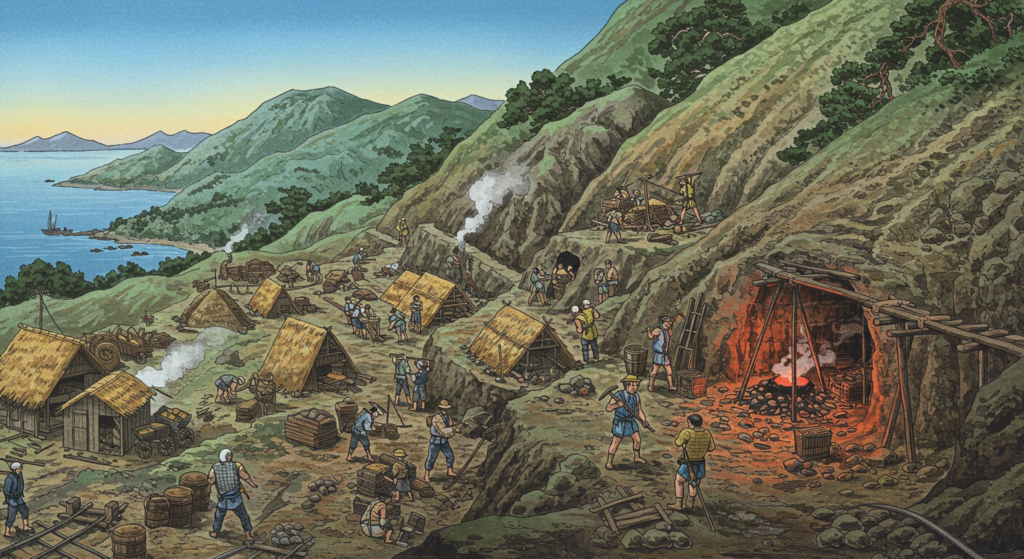

2)近代化(明治〜昭和時代)

- ダイナマイトが導入され、大規模な掘削が可能に。

- 水力発電所が建設され、鉱山の動力源として活用。

- 1938年には、当時アジア最大級の北沢浮遊選鉱場が建設され、効率的な金の選鉱が行われた。

4. 佐渡金山が日本経済・政治に与えた影響

1)江戸幕府の財政を支えた

- 佐渡金山から産出された金は、江戸幕府の貨幣(小判)として使用され、日本経済の基盤を支えました。

- 徳川家康の時代から、幕府はこの金山を「天領(直轄地)」として厳重に管理。

2)佐渡島の発展

- 金山の開発により、佐渡島には多くの人が移住し、人口が増加。

- 町が発展し、相川町(現在の佐渡市)が商業・行政の中心地となる。

3)鉱山技術の発展

- 佐渡金山で発展した採掘技術や精錬技術は、日本全国の鉱山に影響を与えました。

- 明治以降は、西洋式の技術が導入され、日本の鉱業近代化に貢献。

5. 佐渡金山の現在と世界遺産登録への動き

佐渡金山は、1989年に採掘が終了した後、観光地として整備されました。

1)佐渡金山の観光

- 現在、佐渡金山は「史跡 佐渡金山」として一般公開され、観光客が訪れる人気スポット。

- 江戸時代の手掘り坑道「宗太夫坑」や明治時代の「大立竪坑」など、歴史的な坑道が見学可能。

- 北沢浮遊選鉱場の廃墟は「東洋のマチュピチュ」として話題。

2)世界遺産登録への動き

- 2023年現在、ユネスコの世界文化遺産登録を目指しており、日本政府もその支援を進めている。

- 「佐渡島の金山」として、江戸時代から近代に至る金鉱山技術の発展を示す重要な遺産として評価されている。

6. まとめ

佐渡金山は、日本最大級の金産出地であり、江戸幕府の財政を支え、日本経済の発展に大きく貢献しました。手掘りから機械化へと技術が進歩し、明治・昭和時代を通じて日本の鉱業の中心地として栄えました。現在は観光地として多くの人々に親しまれ、世界遺産登録に向けた動きが進められています。