目次

桓武天皇の時代における武士の誕生とその背景

桓武天皇(在位:781年〜806年)の時代は、日本の律令制度がまだ大きな影響力を持っていたものの、徐々にその運用に限界が生じ始めた時代でした。この時期には、いわゆる「武士」としての階級がまだ明確に成立していたわけではありません。しかし、後の武士階級の原型となる 地方豪族や軍事力を伴う集団 がこの時期から徐々に形成され始めたとされています。

桓武天皇の時代を中心に、武士階級の萌芽とその誕生に至る社会的背景、軍事的な必要性、律令制の崩壊などを深く掘り下げて解説していきます。

1. 律令制の成立と崩壊がもたらした社会の変化

1.1 律令制度と軍事体制の構築

律令制は7世紀末から8世紀初頭にかけて、唐(中国)の制度を参考にして日本で整備された中央集権的な国家制度でした。その中で、国家による軍事力の確保も規定されており、当初は 「軍団制」 という徴兵制度が導入されていました。

- 軍団制:国ごとに軍団(兵士の集団)を編成し、地方の治安維持や国防にあたる兵士を徴兵制で確保する制度です。農民や庶民が兵士として徴用されることが多く、基本的に中央からの指示に基づいて行動しました。

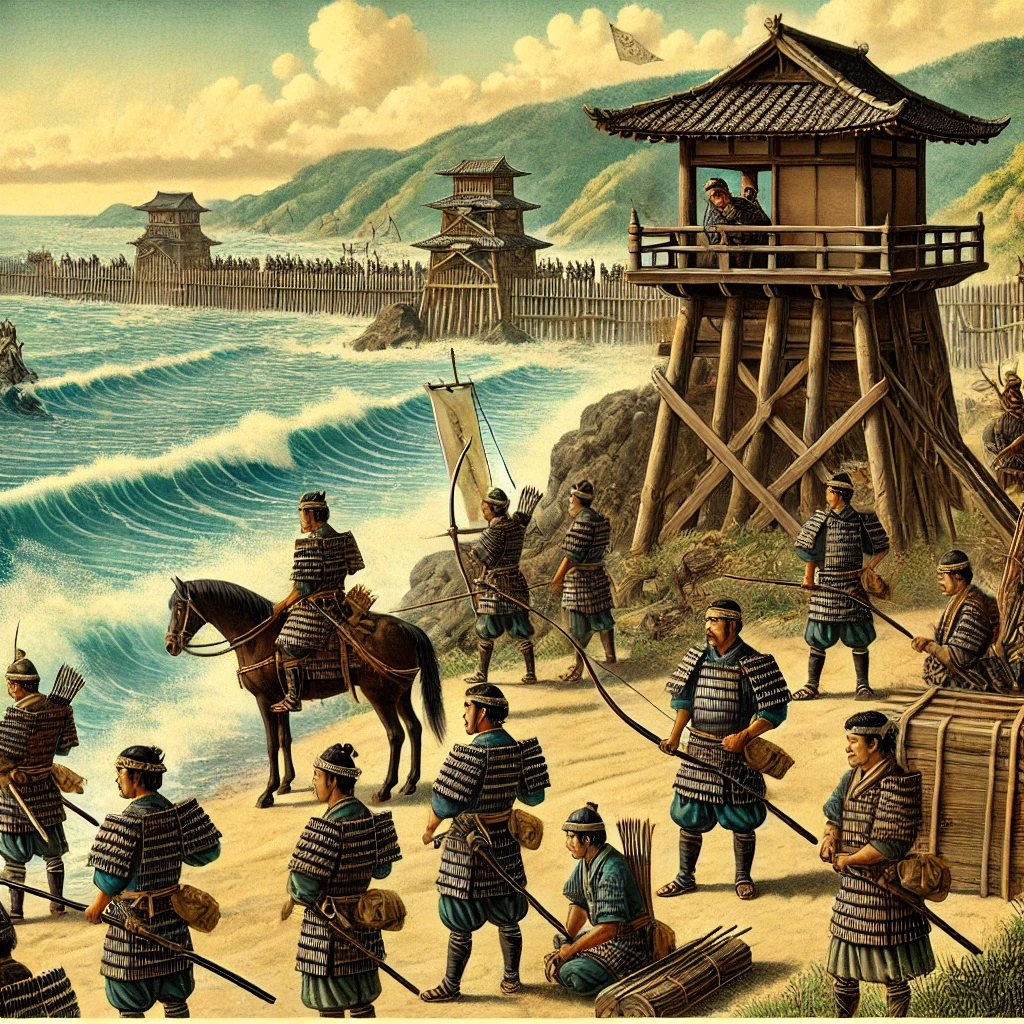

- 防人(さきもり):九州地方など西日本における対外防衛(特に新羅や唐に対する備え)のために設置された軍隊です。一般の農民が防人として徴用されることも多く、家族と離れて長期間前線で従事することになりました。

しかし、8世紀後半になると、この 軍団制は次第に機能不全に陥ります。

1.2 軍団制の崩壊とその影響

軍団制が衰退した主な理由は以下の通りです:

- 重税と徴兵負担による農民の困窮

徴兵された農民たちは長期間にわたって家を離れなければならず、その間、農作業が滞ることで生活が困窮しました。さらに、徴兵に伴う装備の負担や遠征時の生活費なども自己負担であったため、農民層にとって大きな苦しみとなりました。 - 班田収授法の崩壊

律令制の根幹をなす土地制度である班田収授法(6歳以上の男女に一定の田地を分配し、税を徴収する制度)がうまく機能しなくなったことで、農民たちは逃亡し、戸籍に登録されない者が増加しました。結果として、徴兵対象となる人員が減少しました。 - 地方豪族の台頭

中央政府の支配が地方にまで及ばなくなったため、地方の有力豪族が自らの勢力圏を守るために 私兵を組織する動き が始まりました。これが後の武士団形成の重要な要因となります。

2. 桓武天皇の時代における軍事政策とその影響

2.1 坂上田村麻呂と征夷大将軍の誕生

桓武天皇の時代において、特に注目すべきは 蝦夷(えみし)征討 のための軍事政策です。当時、東北地方には大和朝廷の支配に従わない蝦夷(現代でいう東北の先住民)が存在し、彼らとの対立が続いていました。

- 坂上田村麻呂の活躍

坂上田村麻呂は、日本で初めて 征夷大将軍 に任命された人物であり、蝦夷征討のために大規模な軍事作戦を展開しました。田村麻呂は、中央政府からの正式な軍事指揮官であったものの、彼が率いた軍勢の中には 地方豪族の協力 も重要な要素として含まれていました。 - 蝦夷征討の成果

蝦夷征討は一定の成功を収め、東北地方の一部が大和朝廷の支配下に入りました。しかし、この遠征には多大な費用と時間がかかり、結果的に地方における軍事的な自衛力の必要性が浮き彫りになりました。

2.2 武士の原型となる地方の軍事集団

桓武天皇が直面した蝦夷征討や治安維持の課題から、中央政府に頼るのではなく、 地方の豪族が自らの軍事力で地域の治安を守る という考え方が根付き始めました。この時期に以下のような現象が見られます:

- 地方の豪族が私的に武装し、村落ごとに 小規模な武装集団 を編成するようになった。

- 武装した農民や下級の役人たちが豪族のもとで 治安維持の任務 を担うことが増えた。

- 蝦夷との戦いに参加した者が戦闘技術を磨き、その技術が 後の武士の戦闘スタイル に引き継がれた。

3. 武士階級の萌芽と平安時代中期への橋渡し

桓武天皇の時代にはまだ「武士」という明確な階級は存在していませんでしたが、以下のような要因が重なり、後の武士階級の成立に繋がります:

3.1 地方の武装豪族の台頭

桓武天皇の死後、中央政府の統制がさらに弱体化する中で、地方豪族は 自衛のために常備の武装集団 を抱えるようになります。これらの豪族たちが 武士団 という形で組織化され、後に平安時代中期に源氏や平氏といった 名門武士団 へと発展していきます。

3.2 武芸の発達

蝦夷との戦いや地方の小競り合いを通じて、弓術や騎馬戦術といった戦闘技術が蓄積されました。特に、桓武天皇の時代に見られる 弓矢を用いた戦闘 は、後の武士の主要な戦法として定着します。

3.3 武士の倫理観と精神の芽生え

この時期の戦いを通じて、戦闘技術のみならず、 忠誠心や主従関係の概念 も芽生え始めました。地方豪族のもとで働く武装集団の中では、豪族に対する忠誠を誓い、その見返りとして保護や土地を得るという主従関係が徐々に形成されていきます。

4. 結論:桓武天皇の時代と武士誕生の関係

桓武天皇の時代は、後に日本の歴史において重要な役割を果たす 武士階級の誕生の前夜 ともいえる時代でした。この時期に見られた以下の要因が、武士階級の形成に大きく寄与しています:

- 中央集権的な律令制度の崩壊と地方豪族の台頭

- 地方における治安維持のための軍事集団の形成

- 坂上田村麻呂による軍事活動と戦闘技術の発展

桓武天皇の時代におけるこれらの要因は、平安時代中期にかけて武士団として結実し、鎌倉時代以降の 日本の武士社会の礎 となったのです。

防人の軍事演習の様子

律令制度時代の軍事演習の様子