目次

白村江の戦い(663年)についての詳細な解説

白村江の戦い(はくそんこうのたたかい)は、663年に朝鮮半島の白村江(現在の韓国錦江河口付近)で行われた日本(当時の倭国)と、唐・新羅連合軍との間の戦いです。この戦いは、古代東アジアの勢力図に大きな影響を与え、日本の外交政策や軍事体制、国家構造の変化に深く関わっています。

1. 戦いの背景

1.1 当時の東アジア情勢

この時期、東アジアは大きな政治的変動の中にあり、特に朝鮮半島では三国時代(高句麗、百済、新羅)が続いていました。しかし、唐の中国(618年に成立)が力を強め、新羅と結びついて他の二国を圧迫し始めます。

- 新羅(シルラ・しらぎ):唐と同盟を結び、他の朝鮮諸国を滅ぼすために軍事行動を行いました。

- 百済(くだら):日本と友好的な関係を築いていた国であり、文化的な交流も盛んでした。663年の戦いの主な舞台となります。

- 高句麗(こうくり):強大な軍事力を誇り、唐と新羅に抵抗していましたが、後に唐により滅ぼされます。

1.2 日本と百済の関係

百済は古代日本と密接な関係を持ち、文化・技術の伝来を通じて日本の政治や宗教に大きな影響を与えました。特に、百済から日本に仏教が伝来したこと(538年頃)が有名です。

- 政治的な結びつき:日本は百済を支援することで朝鮮半島に一定の影響力を維持しようとしました。

- 軍事的協力:百済が新羅や唐に脅かされた際には、日本が援軍を派遣することがありました。

しかし、660年に 唐・新羅連合軍 が百済を攻撃し、ついに滅亡させます。この知らせを受けた日本は、百済の旧勢力を復興させるべく大規模な軍事支援を行うことを決定しました。

2. 白村江の戦いの経過

2.1 日本の大規模な援軍派遣

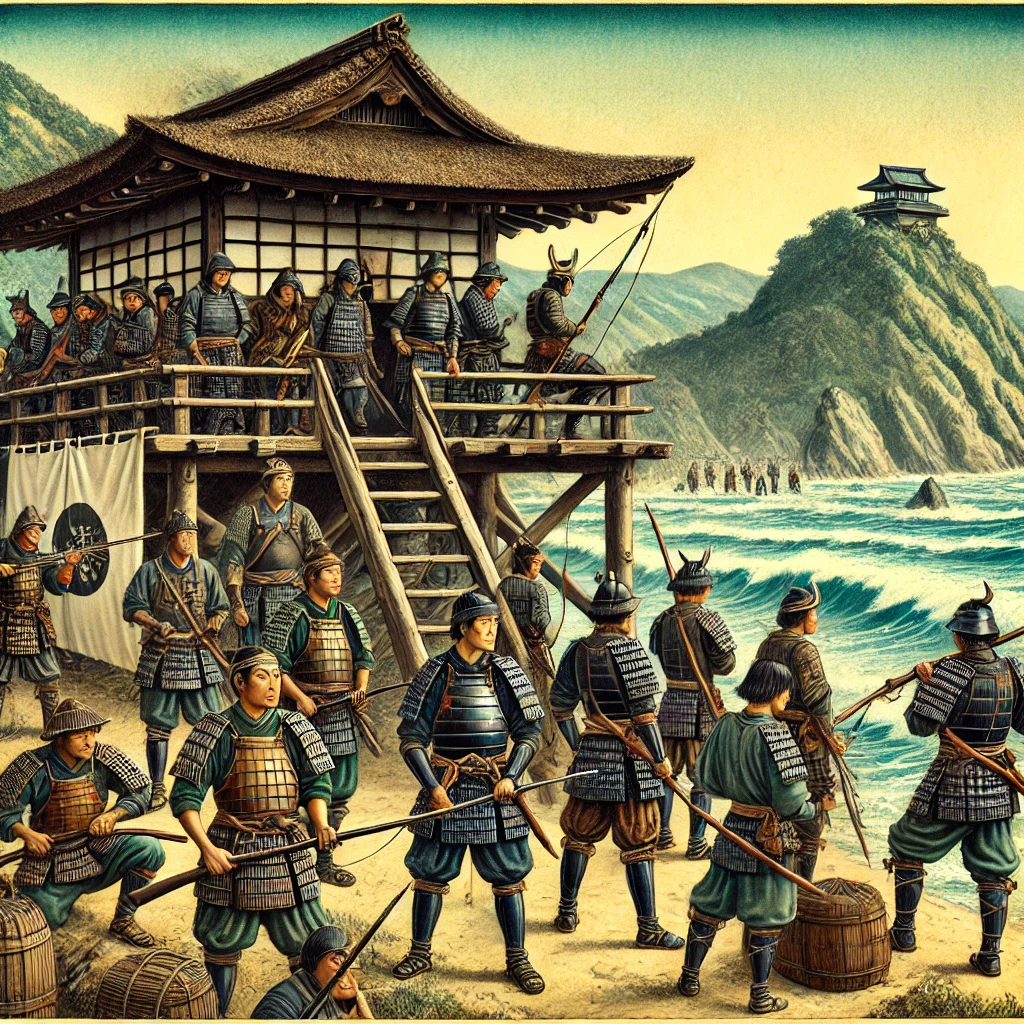

663年、日本の天智天皇(当時は中大兄皇子)は、百済復興を支援するために約27,000人の大軍を編成し、朝鮮半島へ派遣しました。この規模は当時としては非常に大きなものであり、国家的な大事業でした。

- 戦力構成:船団、歩兵、騎兵、弓兵など多様な部隊で構成されていました。

- 指導者:日本軍は百済の旧将軍たちと共に作戦を展開し、百済の旧領地の奪還を目指しました。

2.2 唐・新羅連合軍との決戦

日本軍が朝鮮半島に上陸し、百済の旧勢力と合流して戦線を構築します。しかし、唐・新羅連合軍は圧倒的な海軍力を持っており、白村江(錦江の河口)において激突することになります。

- 白村江の海戦:日本の船団は唐の大型船団に攻撃され、多数の船が撃沈されました。

- 敗北の要因:

- 唐の圧倒的な軍事力:当時の唐は海戦能力に優れており、大型船による艦隊戦が得意でした。

- 連携不足:日本と百済の旧勢力の連携が十分でなかったことが敗因の一つです。

- 物資不足と不慣れな戦地:長期間の遠征により補給が滞り、地理的にも不利でした。

結果として、日本軍は大敗し、ほとんどの船団が壊滅状態に陥ります。

3. 戦いの結果と影響

3.1 百済の復興失敗

この戦いでの敗北により、日本が支援する百済の復興は完全に頓挫しました。唐と新羅は朝鮮半島全域での支配を強化し、百済は再興することなく歴史から姿を消します。

3.2 唐と新羅の勢力拡大

この戦いに勝利した唐は、東アジアにおける覇権を確固たるものとしました。また、新羅はその後、高句麗も滅ぼし、668年に朝鮮半島の統一を達成します。この新羅の統一により、日本は朝鮮半島への影響力を失いました。

4. 日本への影響

4.1 政治的危機感の高まり

この敗北によって、日本国内では外敵からの侵略に対する危機感が高まりました。特に、唐や新羅による日本侵攻の可能性を警戒するようになり、防衛体制の強化が進められます。

- 水城(みずき)の築造:663年の敗北直後、九州の太宰府周辺に大規模な防衛用の土塁である水城が築かれました。これは唐・新羅の侵攻に備えるための防衛施設です。

- 防人(さきもり)制度の強化:西日本の沿岸部を中心に、防人が配備され、沿岸警備が強化されました。

- 軍事改革:律令制に基づく軍団制の再編が行われ、より実戦的な部隊編成が検討されるようになります。

4.2 内政への影響

天智天皇はこの敗北を教訓として、国内の統治体制を強化することに尽力しました。特に、後の 近江大津宮遷都(667年) や 天智天皇による律令制の整備 など、中央集権化を進めるための政策が打ち出されました。

5. 文化的影響

白村江の戦いで百済の復興は失敗したものの、百済からの文化的な影響はその後も日本に残りました。戦乱から逃れて日本に亡命した百済の知識人たちは、仏教の発展、建築技術の伝承、律令制度の整備に貢献しました。

- 大宰府における文化交流:百済からの難民たちが大宰府を拠点に活動し、朝鮮半島の文化や技術を伝えました。

- 寺院建築の発展:この時期に日本国内で多くの仏教寺院が建立されました。

6. 結論:白村江の戦いの歴史的意義

白村江の戦いは、日本が古代において海外に軍事的関与を試みた最大規模の戦争であり、その大敗北は日本の外交政策に大きな転換をもたらしました。この戦いによって、日本は朝鮮半島への直接介入を諦め、以後は国内の整備と防衛体制の強化に集中するようになります。また、敗北による危機感が律令制度の整備を促進し、中央集権的な国家の成立に貢献しました。

このように、白村江の戦いは単なる軍事的な敗北にとどまらず、その後の日本の歴史や国家形成に深い影響を与えた重要な出来事でした。