目次

1. 南蛮貿易とは何か?

南蛮貿易(なんばんぼうえき)とは、16世紀半ばから17世紀初頭にかけて日本とポルトガル、スペインを中心としたヨーロッパ諸国との間で行われた交易を指します。「南蛮」とは、東南アジア経由で日本に来航したポルトガル人やスペイン人を指す言葉であり、彼らがもたらした文化や商品は「南蛮文化」として日本に広まりました。

南蛮貿易は、日本の経済、軍事、文化、宗教に多大な影響を与えました。特に、鉄砲の導入、キリスト教の布教、ヨーロッパの新しい技術の伝来など、戦国時代の日本において大きな変革をもたらしたのです。

2. 南蛮貿易の始まり

南蛮貿易の始まりは、1543年にポルトガル人が種子島に漂着し、鉄砲を日本にもたらしたことに遡ります。この出来事がきっかけとなり、日本はヨーロッパとの本格的な接触を開始しました。その後、1550年にはポルトガルの商船が鹿児島に到達し、日本とポルトガルの貿易が本格化します。

1551年にはフランシスコ・ザビエルが日本に到来し、キリスト教の布教を開始しました。これにより、南蛮貿易は単なる物資の交換にとどまらず、宗教的な側面を伴う広範な文化的接触へと発展していきます。

3. 南蛮貿易の中心的な商品とその影響

3.1 日本が輸入したもの

- 火器と軍事技術

- 南蛮貿易で最も重要だった輸入品は鉄砲や火薬でした。1543年に種子島に伝来した鉄砲は、日本の戦国時代の戦術に革命をもたらしました。日本の職人たちは鉄砲の製造技術をすぐに習得し、短期間で国内生産が盛んになりました。この結果、戦国大名たちは新しい戦術(鉄砲隊)を採用し、戦のあり方が大きく変わりました。

- ヨーロッパの織物や装飾品

- 絹織物、ビロード、絵画、ガラス製品、時計などのヨーロッパの高級品が日本に輸入され、上流階級の間で人気を博しました。これらの南蛮渡来の品々は「南蛮趣味」として日本文化に大きな影響を与えました。

- 砂糖と香辛料

- 当時の日本では貴重なものであった砂糖や香辛料が南蛮貿易を通じて輸入され、食文化に新しい要素が加わりました。

3.2 日本が輸出したもの

- 銀

- 戦国時代、日本の貴重な輸出品の一つが銀でした。当時、日本は石見銀山をはじめとする豊富な銀鉱山を有し、大量の銀を輸出しました。この銀は東アジアから東南アジア、ヨーロッパまでの広範囲で流通し、国際的な貿易の中心となりました。

- 刀剣や漆器

- 日本の職人による高品質な刀剣や漆器も南蛮貿易の重要な輸出品でした。特に漆器はヨーロッパで人気が高く、装飾品や家具として取引されました。

4. 南蛮貿易の展開と各地域の役割

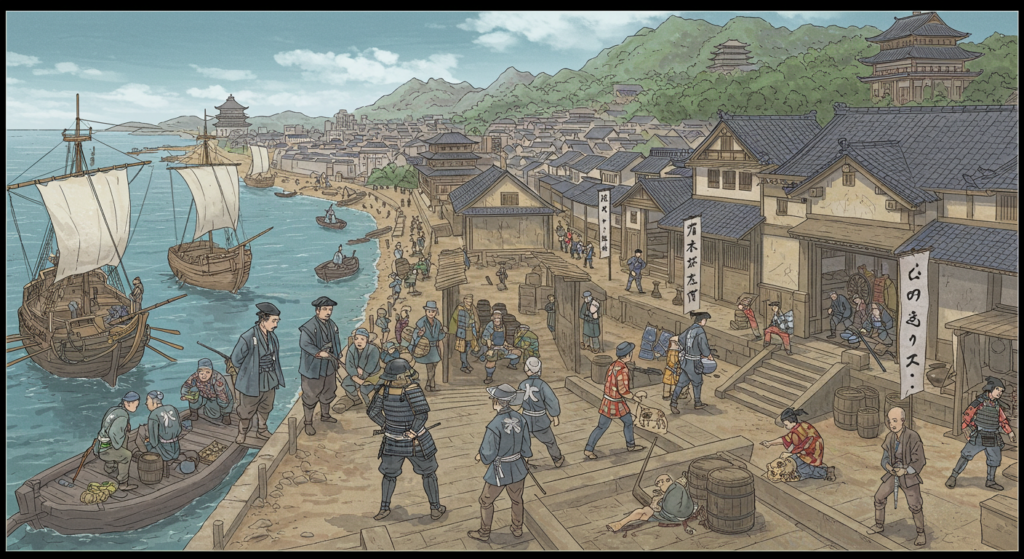

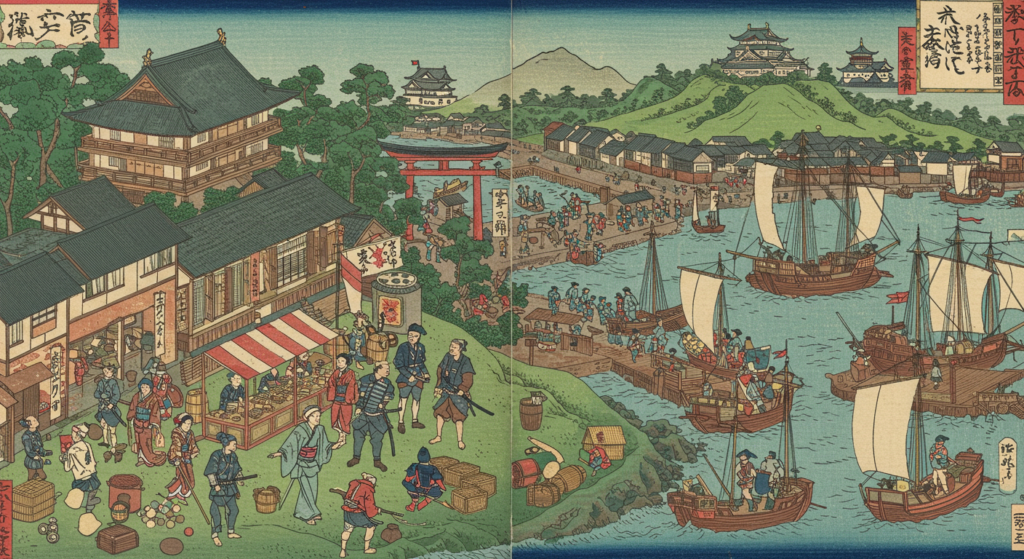

4.1 九州地方の港町の発展

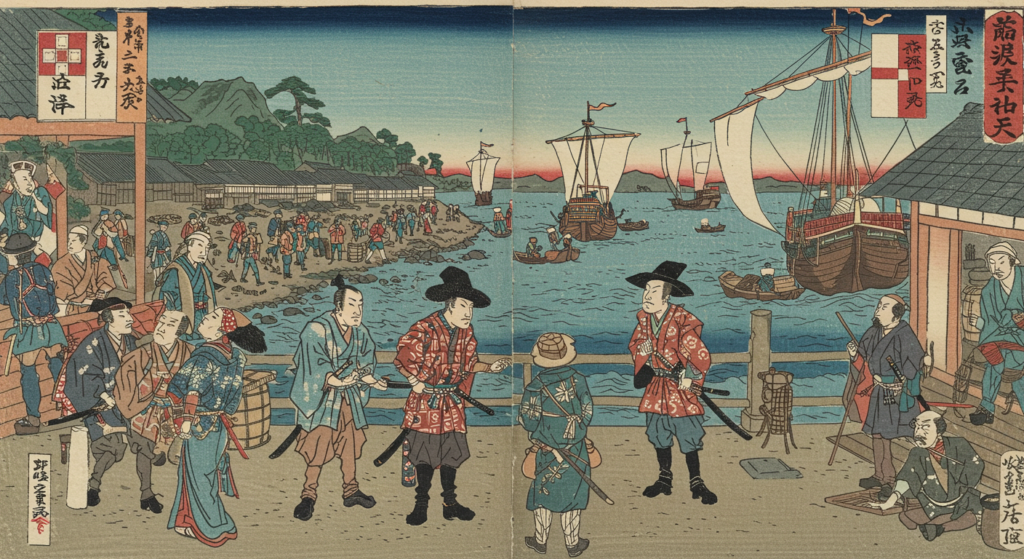

南蛮貿易の中心地となったのは九州地方であり、長崎や平戸が主要な港町として繁栄しました。大名たちはポルトガル人やスペイン人との貿易から経済的利益を得るため、彼らに有利な条件を提供しました。特に、長崎は1571年に大村純忠によってイエズス会に寄進され、南蛮貿易の拠点として発展しました。

4.2 大名たちの経済的動機

九州地方の戦国大名である大村純忠、大友宗麟、有馬晴信などの「キリシタン大名」は、キリスト教に改宗することでポルトガル人やスペイン人との関係を強化し、南蛮貿易による経済的利益を得ました。特に、鉄砲や火薬といった軍事物資の確保は、大名たちにとって領地拡大や戦いの勝利に直結する重要な要素でした。

5. 南蛮貿易とキリスト教の布教

南蛮貿易は単なる経済的な交流にとどまらず、キリスト教の布教活動と密接に結びついていました。イエズス会の宣教師たちは、南蛮貿易を通じて日本の大名たちと関係を築き、キリスト教の布教を進めました。

5.1 フランシスコ・ザビエルの布教活動

フランシスコ・ザビエルは、日本でのキリスト教布教の先駆者であり、戦国大名たちと交渉し、彼らの支持を得ることで布教活動を成功させました。南蛮貿易と布教活動が密接に連携していたため、多くの大名がキリスト教に改宗し、領内に教会や学校が建設されました。

5.2 天正遣欧使節の派遣

1582年、大友宗麟、大村純忠、有馬晴信の3人のキリシタン大名によって天正遣欧使節がローマ教皇のもとへ派遣されました。この使節団はヨーロッパのキリスト教世界との関係を深めることを目的としており、南蛮貿易の外交的な側面も示しています。

6. 豊臣秀吉と南蛮貿易の規制

1587年、豊臣秀吉はバテレン追放令を発布し、キリスト教の布教活動に制限を加えました。秀吉はキリスト教が大名たちを通じて日本国内に影響を広げることを警戒し、南蛮貿易の管理を強化しました。

しかし、秀吉は経済的な利益を重視していたため、南蛮貿易そのものは継続され、ポルトガルとの交易は続きました。一方で、キリシタン大名たちは信仰を維持するか改宗するかの選択を迫られることになりました。

7. 江戸幕府と南蛮貿易の終焉

1603年に徳川家康が江戸幕府を開くと、キリスト教の布教活動に対する規制がさらに強化されました。1614年にはキリスト教が全面的に禁止され、南蛮貿易は厳しく管理されるようになります。ポルトガルとの貿易は1639年に完全に禁止され、代わってオランダが唯一のヨーロッパの貿易相手国として長崎の出島に限定されるようになりました。

このようにして、南蛮貿易は終焉を迎え、日本は鎖国政策へと移行していきます。

8. 南蛮貿易が日本にもたらした影響

8.1 軍事と政治

鉄砲や火薬の導入により、日本の戦国時代の戦術は大きく変化しました。大規模な鉄砲隊を編成した織田信長はその典型例であり、南蛮貿易によって得た火器を巧みに利用し、戦国時代を制しました。

8.2 経済の発展

南蛮貿易は地域経済を活性化させ、長崎や平戸などの港町が貿易の拠点として発展しました。銀の輸出によって国際市場での日本の存在感が高まりました。

8.3 文化の変容

ヨーロッパの衣服、絵画、音楽、料理などが日本に伝わり、「南蛮文化」として日本の上流階級の間で流行しました。特に漆器や陶器など、日本独自の技術と南蛮文化が融合した工芸品が多く生まれました。

9. 結論

南蛮貿易は日本の戦国時代において経済的、軍事的、文化的に大きな影響を与えた重要な要素でした。しかし、キリスト教の布教との結びつきによって政治的な緊張も引き起こし、豊臣秀吉や徳川家康による規制がその終焉をもたらしました。それでも南蛮貿易を通じて得た技術や文化は、江戸時代以降の日本社会に影響を与え続けています。