目次

太平記(たいへいき)とはどんな書物か?

『太平記』は、南北朝時代の日本を舞台とした軍記物語であり、鎌倉幕府の滅亡から南北朝時代の戦乱、そして室町幕府の初期までの出来事を描いた壮大な歴史文学です。14世紀後半に成立したとされ、武士の勇壮な戦いや策略、天皇の動向、そして時代を彩った英雄たちの活躍が生き生きと描かれています。全40巻にもおよぶこの大著は、後世の文学、武士道、さらには日本の歴史観に大きな影響を与えました。

1. 太平記の成立と背景

『太平記』が成立したのは、14世紀の南北朝時代とされます。この時期は、後醍醐天皇が起こした建武の新政(1333年~1336年)の失敗により日本が南北朝に分裂し、全国的な内乱が続いていた動乱の時代でした。『太平記』は、こうした混乱の中で各地で起きた戦争や政治的な事件を記録しつつ、それを物語風にまとめたものです。

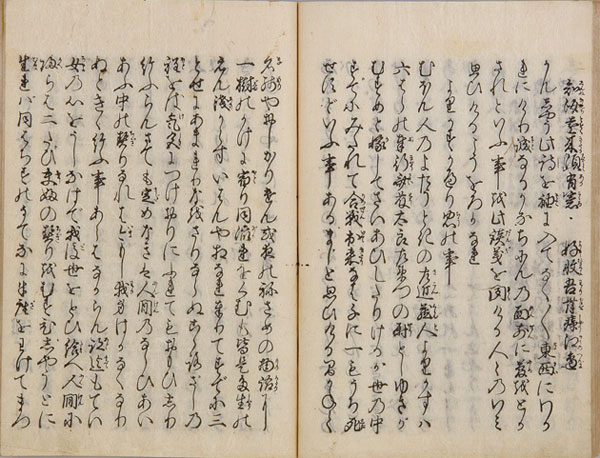

- 成立時期: 1370年代から1380年代にかけて編纂されたと考えられています。

- 編纂者: 正確な作者は不明ですが、京都の僧侶や貴族の知識人によって書かれたとされ、禅宗や仏教的な思想が反映されている点が特徴です。

『太平記』という名称は、「天下泰平を願う」という意味が込められており、当時の動乱期における平和への願いがタイトルに表れています。

2. 太平記の内容と構成

『太平記』は、鎌倉幕府末期から南北朝の内乱、さらには足利尊氏による室町幕府の成立までを描いた歴史物語で、軍記物語としての性格を強く持ちます。物語は実際の歴史的事実を基にしていますが、同時に脚色や創作も含まれ、英雄の活躍や奇跡的な出来事、因果応報の仏教的思想が交じり合っています。

内容の概要

- 巻一〜巻五: 鎌倉幕府の滅亡

後醍醐天皇の建武の新政に至るまでの過程が描かれています。足利尊氏、新田義貞などの英雄が登場し、鎌倉幕府が崩壊するまでの動乱が詳述されています。 - 巻六〜巻十五: 建武の新政とその失敗

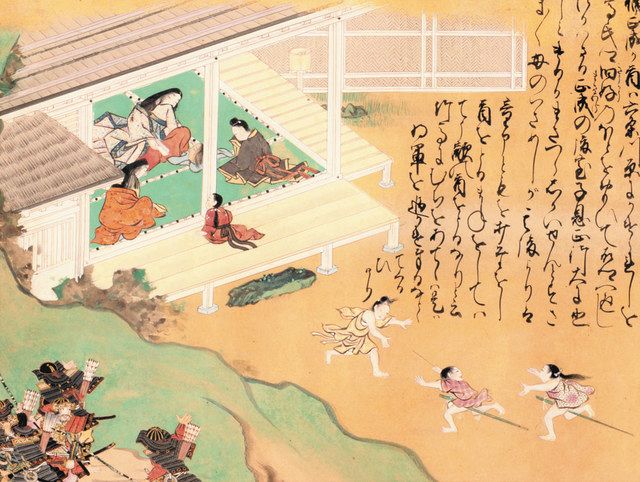

後醍醐天皇が行った中央集権的な政治改革(建武の新政)の理想と現実の乖離、そして足利尊氏の反乱が描かれます。尊氏は次第に後醍醐天皇に反旗を翻し、北朝と南朝の分裂が始まります。 - 巻十六〜巻二十七: 南北朝時代の戦い

足利尊氏と後醍醐天皇の激しい戦争が全国で展開される様子が描かれ、楠木正成、新田義貞などの英雄的な武将たちが次々と登場します。楠木正成の忠義や戦略的な行動がクライマックスの一つです。 - 巻二十八〜巻四十: 室町幕府の成立と動乱の続き

足利尊氏が勝利し、室町幕府が成立するものの、その後も続く内紛や反乱が描かれます。また、敗れた者たちの悲劇や、仏教的な因果応報のテーマが物語の後半に強調されます。

3. 太平記に描かれる主要な人物たち

『太平記』には、南北朝時代を代表する英雄たちが数多く登場します。以下は、その中でも特に重要な人物です。

1)後醍醐天皇(ごだいごてんのう)

- 建武の新政を主導し、武士ではなく天皇親政による中央集権を目指したが、武士たちの反発を招き失敗。

- 南朝の象徴として描かれ、理想主義的な天皇としての姿が強調される一方で、現実とのギャップも描かれます。

2)足利尊氏(あしかがたかうじ)

- 初代室町幕府の将軍であり、当初は後醍醐天皇に仕える立場でしたが、後に反旗を翻して北朝を擁立。

- 武士としての権謀術数に長けた人物であり、『太平記』では英雄でもあり反逆者でもある複雑な存在として描かれています。

3)楠木正成(くすのきまさしげ)

- 南朝側の忠臣であり、卓越した戦略家として知られる武将。千早城の戦いや湊川の戦いでの奮戦が描かれています。

- 楠木正成の忠義は、後世の武士道に多大な影響を与え、『太平記』の中でも特に人気の高い部分です。

4)新田義貞(にったよしさだ)

- 鎌倉幕府の滅亡に大きな役割を果たした武将であり、後醍醐天皇に忠誠を尽くします。鎌倉攻めや数々の合戦で活躍しますが、最終的には敗北し悲劇的な最期を遂げます。

4. 太平記の思想とテーマ

『太平記』の中核には、仏教的な因果応報の思想が根付いています。これは、善行を行えば良い報いを受け、悪行を行えば報いを受けるという考え方です。また、戦乱や混乱の原因を人々の欲望や野心に求め、それを通じて「平和の重要性」を説いています。

主なテーマ

- 因果応報

武士や貴族たちの成功と失敗が、彼らの行動や因縁によってもたらされる様子が詳細に描かれています。たとえば、権力に固執する者が破滅する場面が多く、仏教的な教訓が込められています。 - 忠義と裏切り

楠木正成のように忠義を尽くす武士と、足利尊氏のように時には裏切りを通じて勝利を得る武士が対比されます。これによって、忠義が持つ価値と現実的な権力闘争の複雑さが描かれます。 - 平和への願い

物語全体を通じて、戦乱がいかに多くの人々に苦しみをもたらすかが強調され、平和への願いが読者に伝わるように描かれています。

5. 太平記が後世に与えた影響

『太平記』は、室町時代から江戸時代にかけて多くの人々に読まれ、能や歌舞伎、浄瑠璃などの芸能にも影響を与えました。武士にとっては、忠義や戦略、リーダーシップの教訓書として、また一般庶民にとっては英雄物語としての娯楽書として親しまれました。

- 武士道の形成: 楠木正成や新田義貞の忠義の精神は、後の武士道において重要な価値観とされました。

- 軍記物語の発展: 『太平記』は、『平家物語』に次ぐ軍記物語の代表作とされ、後世の軍記文学に影響を与えました。

- 江戸時代の文化的発展: 『太平記』を題材にした歌舞伎や講談は、江戸時代の大衆文化の中で広く楽しまれました。

6. 太平記の歴史的意義

『太平記』は、単なる物語を超えて、日本の中世社会の価値観や歴史観、武士たちがいかにして自らの行動を正当化したかを知る重要な史料です。現代の歴史研究においても、南北朝時代の出来事を考察する上で欠かせない文献であり、「戦乱の時代における人間の行動とその帰結」をテーマにした日本文学の傑作と位置付けられています。