目次

石見銀山(いわみぎんざん)とは?

石見銀山(いわみぎんざん)は、現在の島根県大田市にあった日本最大の銀鉱山で、16世紀(戦国時代)から20世紀初頭まで約400年以上にわたり採掘が行われました。世界的にも有数の銀産出地として知られ、特に16世紀から17世紀にかけての最盛期には、日本の銀の生産量の約3分の1を占めたとも言われています。

また、石見銀山は国際的な貿易の要として機能し、日本が東アジア・ヨーロッパの貿易ネットワークに組み込まれるきっかけとなりました。2007年には、ユネスコの世界文化遺産に登録され、日本の鉱山遺跡としては初の世界遺産となりました。

1. 石見銀山の歴史

wikipediaより参照:石見銀山 清水谷精錬所跡

1)戦国時代(発見と開発)

- 1526年(大永6年)、博多の商人・神屋寿禎(かみやじゅてい)によって銀鉱脈が発見されました。

- 戦国大名の大内氏(おおうちし)が開発を始め、その後毛利氏(もうりし)が支配を確立。

- 16世紀後半には、豊臣秀吉の天下統一政策に組み込まれ、幕府の管理下に入る。

2)江戸時代(幕府直轄領として繁栄)

- 1600年の関ヶ原の戦い以降、徳川幕府の直轄地(天領)となる。

- 銀山奉行(ぎんざんぶぎょう)が置かれ、幕府の厳しい管理のもとで銀の生産が続けられた。

- 幕府の財政を支えるため、銀貨(丁銀・豆板銀)が鋳造され、日本経済に重要な役割を果たす。

3)明治・昭和時代(衰退と閉山)

- 明治時代に入り、政府は鉱山の近代化を進めるが、銀の産出量が減少し、次第に衰退。

- 1943年に鉱山が閉鎖され、石見銀山の歴史は終焉を迎える。

2. 石見銀山の特徴と採掘技術

1)灰吹法(はいふきほう)

- 16世紀に導入された灰吹法という精錬技術により、大量の銀を効率よく生産できるようになった。

- 銀鉱石を鉛とともに溶かし、鉛を蒸発させることで純銀を抽出する方法。

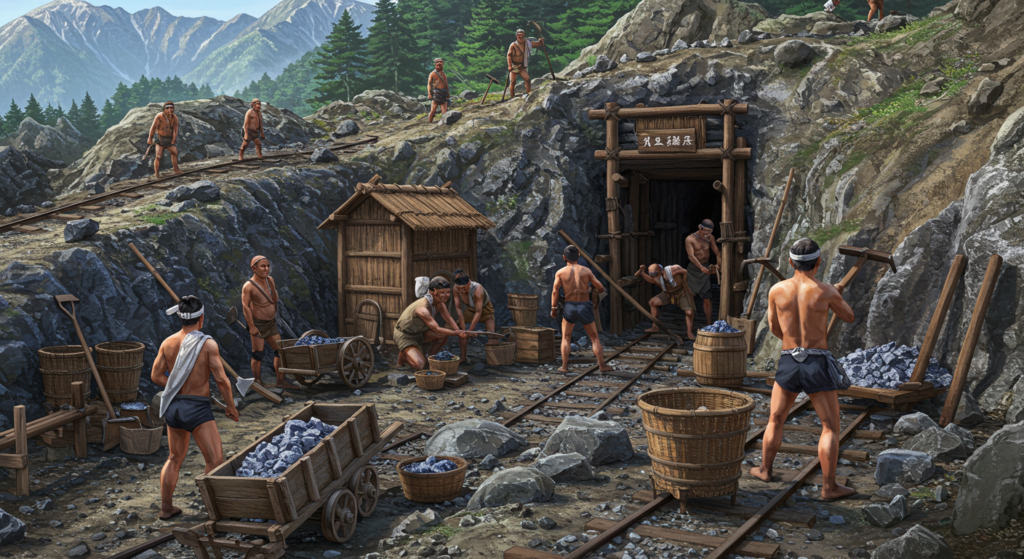

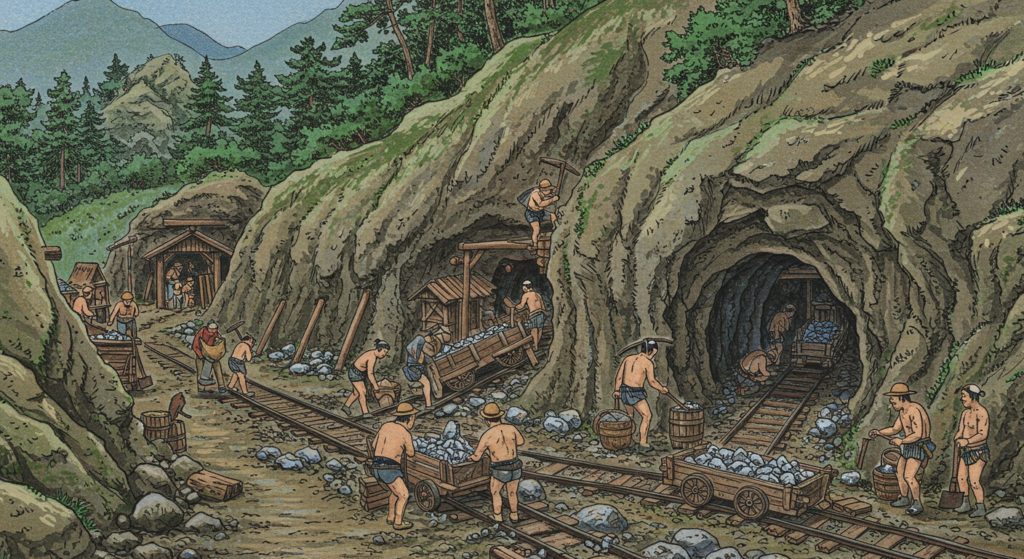

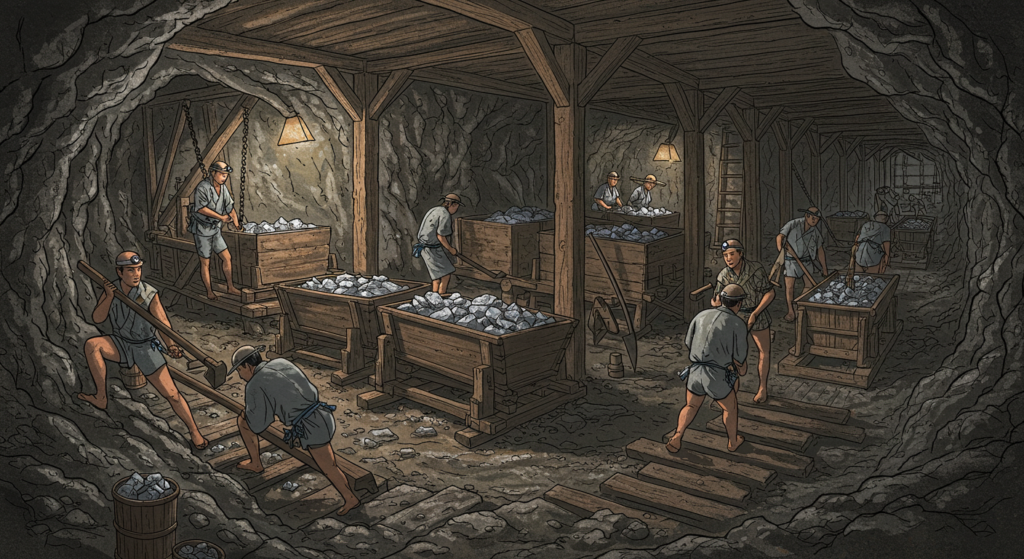

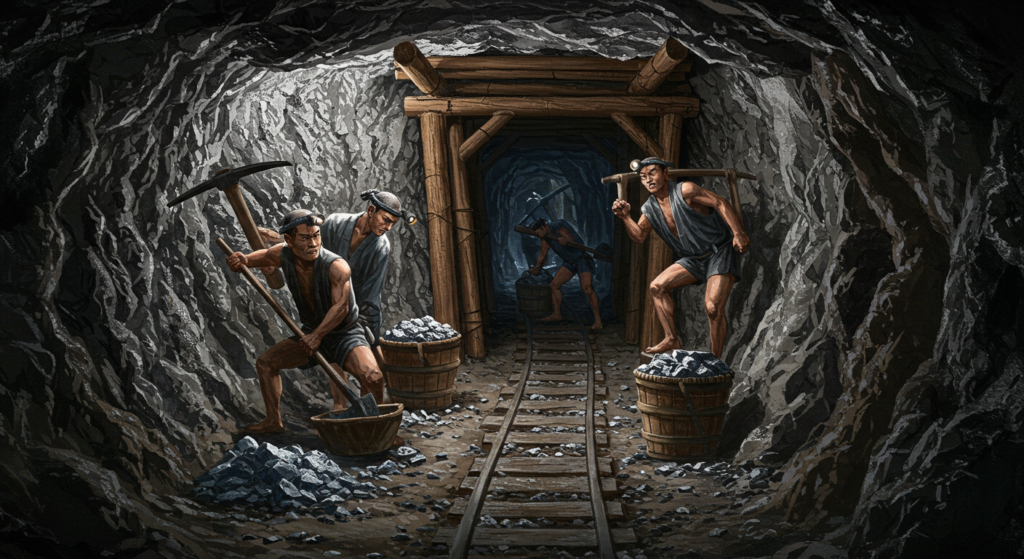

2)手掘り坑道

- 江戸時代の採掘はノミやツルハシを使った手掘り作業が主流。

- 「龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)」などの坑道が今も遺跡として残っている。

3)水運と港

- 採掘された銀は、近隣の港町(温泉津港や鞆ヶ浦港)から日本各地や海外に輸送された。

3. 石見銀山の経済的・国際的影響

島根観光ナビより参照:龍源寺間歩(石見銀山)りゅうげんじまぶ

1)日本経済への貢献

- 江戸時代には、石見銀山で採れた銀が貨幣として鋳造され、日本の流通経済を支えた。

- 「石見銀」のブランドは、当時の日本国内で高く評価された。

2)国際貿易の発展

- 戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本の銀はポルトガル・スペイン・中国(明・清)・朝鮮・オランダなどと貿易され、世界経済の一部となった。

- 「世界の銀の約1/3が日本産だった」とも言われ、石見銀山はその重要な供給地の一つだった。

4. 石見銀山の世界遺産登録と現在の姿

1)世界遺産登録(2007年)

石見銀山は、2007年にユネスコの「世界文化遺産」に登録されました。その理由は:

- 伝統的な銀採掘技術の遺産が残っていること。

- 環境に配慮しながら持続可能な鉱山運営をしていたこと。

2)現在の観光地としての石見銀山

- 龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ):代表的な坑道で、観光客が見学できる。

- 温泉津温泉(ゆのつおんせん):銀の運搬拠点だった港町で、歴史的な温泉地としても有名。

5. 石見銀山の歴史的意義

- 戦国時代・江戸時代の日本経済を支えた

- 銀は貨幣として使われ、幕府の財政基盤となった。

- 国際貿易の要としての役割

- 銀を通じて、日本はポルトガル・スペイン・オランダ・中国などと経済的なつながりを持った。

- 環境保護の先駆的事例

- 石見銀山は森林資源を守りながら鉱山運営を行ったため、持続可能な開発の例として評価されている。

6. まとめ

石見銀山は、日本最大級の銀鉱山として戦国時代から昭和時代までの長期間にわたり銀を産出し、日本経済や国際貿易に大きな影響を与えました。特に、16〜17世紀には世界の銀供給の重要拠点となり、日本の貨幣経済を支えました。現在は、世界遺産として保存され、観光地として多くの人々にその歴史と文化を伝えています。