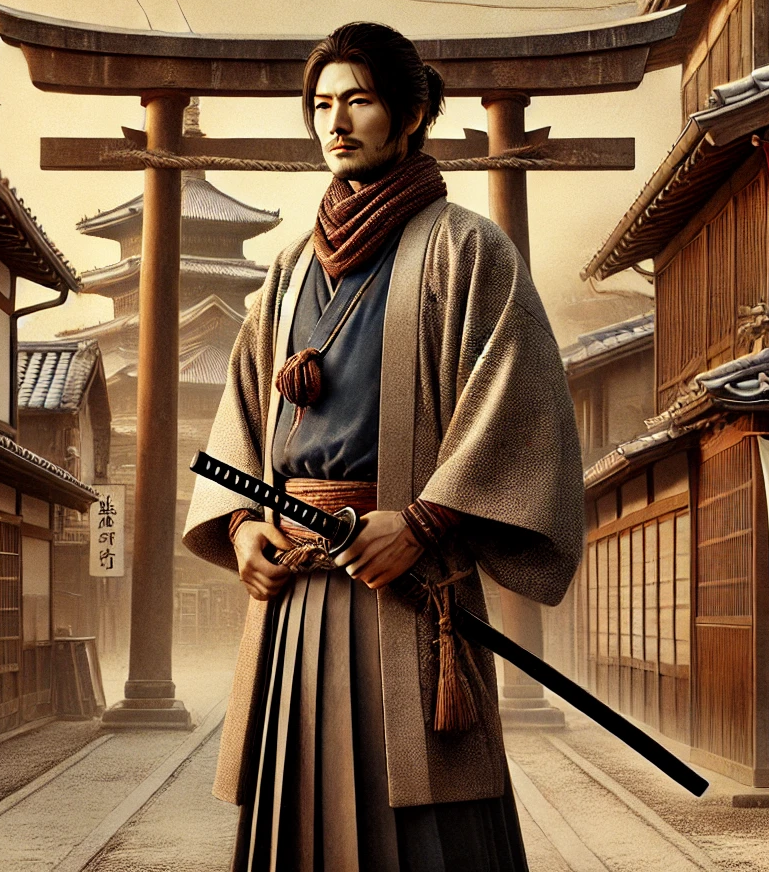

武士とは、中世から近世の日本において社会的、政治的、軍事的な役割を担った戦士階級のことであり、彼らは日本の歴史と文化に深い影響を与えました。武士の歴史的背景、制度、役割、思想、生活様式、そしてその変遷を、具体例や比較数値を用いながら詳細に解説します。

目次

1. 武士の誕生と成り立ち

武士の起源は平安時代中期(9世紀から10世紀頃)に遡ります。この時代、中央集権的な律令制度が崩壊し、地方の治安を守るために独自の武装集団が形成されました。最初の武士は、地方の有力者(豪族)や地方に派遣された国司(役人)を守るために組織された警護集団でした。

具体例

- 桓武天皇の治世(8世紀末 – 9世紀初頭)

この時代に、中央から派遣された役人たちは、地方豪族の反乱や盗賊の脅威に悩まされていました。そのため、自ら武装し、武士団を形成して自衛する必要がありました。 - 桓武平氏と清和源氏

桓武天皇の子孫である平氏、清和天皇の子孫である源氏は、地方において次第に武士団を組織し、後に日本の歴史に大きな影響を与えることになります。平将門(935年 – 940年の乱を起こした)や源頼義・義家(後三年の役で活躍)はその象徴的な人物です。

2. 武士の台頭と権力の確立(鎌倉時代から室町時代)

鎌倉幕府の成立(1185年)

源頼朝は、平氏を倒した後、1185年に鎌倉を拠点に政権を確立しました。そして1192年に征夷大将軍に任命され、武士による初の政権である 鎌倉幕府 が成立します。

この時期、武士は単なる戦士にとどまらず、土地の支配者、領地経営者としての地位を得るようになりました。幕府は「御家人」と呼ばれる武士たちに土地を与える代わりに、軍事的な奉仕を要求しました。

具体例:御家人制度

- 鎌倉幕府は約3,000人の御家人を統括していました。彼らは各地に領地を持ち、幕府の命令に従って軍事行動に参加しました。

- 比較数値:鎌倉時代初期の御家人の平均的な領地は20〜30町(約20〜30ヘクタール)で、農地の生産量に応じて収入が決まりました。

室町幕府と守護大名の時代

1336年に足利尊氏が室町幕府を開いたことで、武士の社会的な役割がさらに多様化しました。この時代、地方の武士が「守護大名」として台頭し、各地で強い自立性を持つようになります。

具体例:守護大名と地元の支配

- 例えば、越後国(現在の新潟県)を支配した上杉氏は、守護大名として領地を管理し、地元の武士団を統制しました。

- 比較:領地の広さと兵力

上杉氏の全盛期には越後国内に10万石以上の土地を持ち、その土地から約1,000〜2,000人の兵士を動員できたとされています。

3. 武士の生活と価値観

武士は戦場での戦闘技術だけでなく、日常生活の中でも独自の倫理観や行動規範を重視していました。その中核にあったのが 「武士道」 と呼ばれる精神です。

武士道の主要な要素

- 忠誠(忠義):主君への絶対的な忠誠心を持つこと。

- 名誉(名):家名や自分の名誉を守るために戦うこと。

- 勇気(勇):死を恐れず、勇敢に行動すること。

具体例:赤穂事件(1701年)

江戸時代の赤穂藩主・浅野長矩が幕府の高官を刃傷した後、自害に追い込まれたことで、家臣である赤穂浪士たちが主君の名誉を回復するために仇討ちを行いました。47人の浪士が主君のために命を捧げたこの事件は、武士道の忠義の象徴的な例として有名です。

武士の経済活動

中世の武士は戦いだけではなく、領地経営や農村管理にも従事していました。領地からの年貢が彼らの主な収入源となり、年貢の徴収率や土地の管理能力が武士の経済力を左右しました。

比較数値:年貢率

- 鎌倉時代の一般的な年貢率は収穫量の4割程度でしたが、戦国時代になると3割程度に減少することもありました。

- 武士の収入は、1石(150kgの米)あたり約5人の家族を養える基準で計算されており、たとえば1,000石の領地を持つ武士は、5,000人分の生活を支えることができました。

4. 戦国時代の武士と戦争の変化

戦国時代(1467年 – 1590年)は日本の歴史の中でも特に武士の軍事的な役割が強調された時期です。この時代には、各地の戦国大名が領地拡大を目指して絶え間ない戦いを繰り広げました。

具体例:織田信長の軍事改革

- 織田信長は、鉄砲を用いた戦術(長篠の戦い(1575年))で戦国時代の戦い方を変革しました。従来の騎馬戦や刀を主とする戦闘から、鉄砲隊による集団戦術が主流になりました。

- 比較数値:信長の軍勢は、長篠の戦いで約3,000挺の鉄砲を用いたとされ、これは当時の他の戦国大名と比べて圧倒的な数でした。

武士の多様化

戦国時代には、下級武士(足軽)から上級武士(大名)まで、階級間の役割分担がより明確化しました。また、商人や農民も兵士として動員されることが増え、武士階級の境界が一時的に曖昧になる場面も見られました。

5. 江戸時代における武士の変容

1603年に徳川家康が江戸幕府を開いて以降、戦乱の時代が終わり、武士の役割も戦場から行政や学問、文化的な分野へと広がりました。しかし、平和が長く続く中で、武士たちは経済的に苦境に立たされるようになります。

具体例:旗本と御家人

- 江戸幕府には約17,000人の旗本と御家人が存在しました。旗本は将軍に直接仕える中級〜上級武士、御家人は下級武士としての役割を持ちました。

- 比較数値:武士階級全体は人口の7%程度(約250万人)を占めていましたが、彼らの大半は年収が少なく、借金に苦しむ武士も多かったとされています。

6. 武士の終焉と明治維新

明治維新(1868年)の後、武士階級は正式に廃止され、四民平等が宣言されました。しかし、武士の精神や文化はその後も日本社会に影響を与え続けました。

具体例:廃刀令(1876年)

- 武士が象徴的に持っていた刀は、廃刀令により公的な場での所持が禁止され、武士階級の特権が完全に失われました。

結論

武士は日本の歴史の中で単なる戦士以上の存在でした。彼らは政治的、経済的なリーダーとしての役割を果たし、時代ごとにその役割を変化させながら、日本の文化、倫理、価値観に多大な影響を与えてきました。武士道精神や土地経営のノウハウは現代にもその影響を残し、武士階級の歴史は日本の発展における重要な柱となっています。