目次

桶狭間の戦い:織田信長の天下統一への始まりとなった奇襲戦の詳細解説

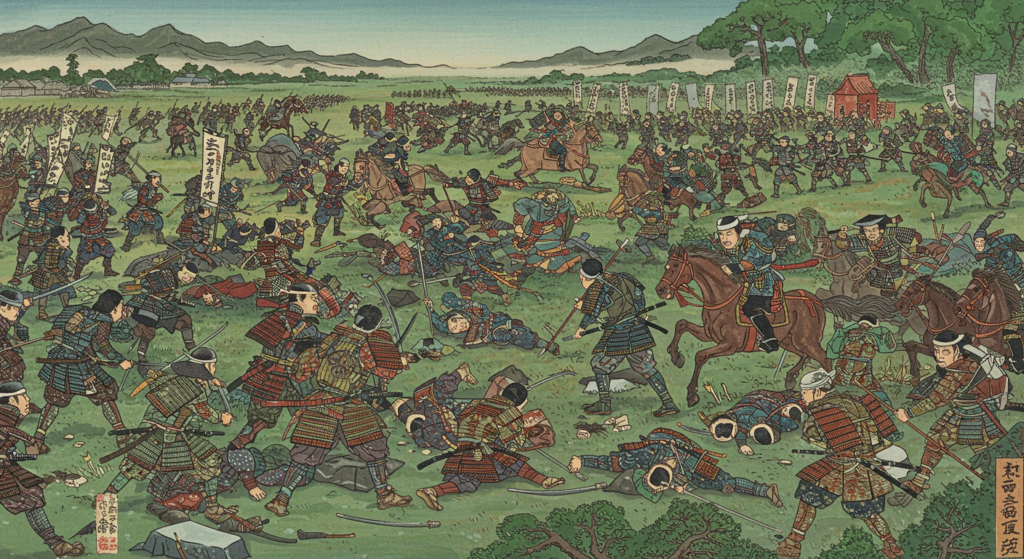

桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)は、1560年(永禄3年)に尾張(現在の愛知県)で行われた合戦で、織田信長が今川義元を奇襲して勝利した戦いです。この戦いは、信長が弱小大名から一気に戦国時代の有力大名へと躍り出るきっかけとなり、後の天下統一への第一歩となりました。

桶狭間の戦いは、日本の戦国史において最も劇的な奇襲戦の一つとされ、戦術的な面でも多くの評価を受けています。本解説では、戦いの経緯、信長の戦術、そしてその後の歴史的影響について詳しく解説します。

1. 戦いの舞台背景:今川義元の上洛戦と織田信長の立場

wikipediaより参照:今川義元

(1) 今川義元の勢力と上洛計画

- 今川義元(いまがわ よしもと)は、駿河(静岡県中部)、遠江(静岡県西部)、三河(愛知県東部)を支配する大名であり、戦国時代の中でも有数の強国を築いていました。

- 義元は、足利将軍家との関係が深く、当時の戦国大名たちが掲げる目標であった「上洛(京都への進軍)」を実現しようとしていました。

- 1560年、義元は大軍(推定25,000人以上)を率いて尾張(現在の名古屋市周辺)に進軍し、織田領を突破して京都を目指す計画でした。

(2) 織田信長の立場:弱小大名の危機

- 一方の織田信長は、尾張国の一部を支配する小大名であり、今川義元のような大国に比べてその勢力は圧倒的に劣っていました。

- 信長の父である織田信秀の死後、信長は家督を継いだものの、一部の家臣からは「うつけ者」(愚か者)と呼ばれ、内外で反対勢力と対峙していました。

- そのため、信長はこの桶狭間での戦いに敗北すれば、織田家そのものが滅びかねない絶体絶命の状況にありました。

2. 戦いの経緯:桶狭間の奇襲作戦

wikipediaより参照:織田信長

(1) 今川軍の進軍と戦略

- 今川義元率いる今川軍は、駿河を出発し、三河から尾張に進軍しました。今川軍は圧倒的な兵力を誇り、織田軍を蹴散らしながら順調に進み、尾張の要地である熱田(現在の名古屋市南部)に近づきました。

- 今川軍は尾張国内で多くの砦を攻略し、進撃は順調であるかのように見えました。義元はこの時、軍の一部を分散して各地で略奪や補給を行わせており、本陣を桶狭間(現在の名古屋市緑区と豊明市の境付近)に置いて休息していました。

(2) 織田信長の決断と行動

- 信長は今川軍の進軍を知ると、すぐに尾張の有力者たちを招集し、迎撃の準備を進めます。しかし、信長軍の兵力はわずか約2,000人から3,000人に過ぎず、圧倒的な数の今川軍に正面から戦っても勝ち目はありませんでした。

- 信長は徹夜で作戦を練った末、敵本陣を奇襲するという大胆な決断を下します。奇襲が成功しなければ、織田家の滅亡は避けられないというリスクを承知の上での賭けでした。

(3) 信長の軍勢の出発と神社での祈願

- 信長は、熱田神宮で戦勝を祈願した後、自ら軍を率いて出陣します。このとき、信長は家臣たちに檄を飛ばし、「この戦いで勝つことで織田家の未来が開ける」と士気を高めました。

3. 桶狭間での決戦:奇襲の成功

(1) 今川義元の油断

- 今川義元は、織田軍がわずか数千人程度であると侮っており、桶狭間に本陣を置いて休息していました。この油断が信長の奇襲を許す最大の要因となりました。

- また、今川軍の大部分は各地に分散して略奪行為や補給活動を行っており、即座に防御態勢を取ることができませんでした。

(2) 織田軍の奇襲作戦

- 信長はまず陽動部隊を送り込み、今川軍に対して前線での戦いを装わせました。そして、主要部隊を密かに山間部を進軍させ、今川軍の本陣に向けて奇襲を仕掛けます。

- このとき、天候も信長に味方しました。突如として激しい雨が降り出し、今川軍は一時的に混乱します。信長軍はこの隙を突き、雨の中を一気に突撃して義元の本陣に殺到しました。

(3) 今川義元の最期

- 信長軍の猛攻を受けた今川軍の本陣は大混乱に陥り、義元自身も逃走を図りますが、信長軍の兵によって討ち取られました。義元の首級は信長のもとに届けられ、これによって今川軍は完全に崩壊しました。

4. 桶狭間の戦いの戦術的評価

(1) 戦術の革新:少数精鋭の奇襲

- 桶狭間の戦いは、圧倒的に劣勢な軍勢が奇襲によって大軍を打ち破るという戦術的な成功例として高く評価されています。

- 信長は、敵の油断と地形を最大限に活かし、奇襲を成功させました。この戦術は、単なる運ではなく、信長の大胆な決断と緻密な計画によって実現したものです。

(2) 天候を味方にした計画

- 突然の豪雨も信長に有利に働いた要素ですが、信長は天候に左右されずに奇襲を決行しており、天候がなくても勝利を収めた可能性が高いと考えられます。

5. 桶狭間の戦いの影響と歴史的意義

(1) 織田信長の名声の確立

- 桶狭間の勝利によって、信長は弱小大名から一躍、全国にその名を知られる存在となりました。この勝利は、後の信長の天下統一への布石となり、彼を中心に勢力が急速に拡大していきます。

(2) 今川家の衰退と家康の独立

- 今川義元の死によって今川家の勢力は大幅に衰退し、その支配下にあった三河国の徳川家康(当時は松平元康)が独立するきっかけとなりました。家康は後に信長と同盟を結び、最終的には江戸幕府を開くことになります。

(3) 戦国時代の戦術における転換点

- 桶狭間の戦いは、数の優位だけでなく戦術や情報戦の重要性を示した戦いとして、後の戦国大名たちにも影響を与えました。特に、地形を活用した奇襲戦は多くの戦場で模倣されるようになります。

6. 結論:信長の未来を切り開いた奇跡の戦い

桶狭間の戦いは、織田信長が戦国時代の歴史を変える最初の大勝利であり、彼の非凡な戦術眼とリーダーシップが発揮された瞬間でした。この戦いによって信長は有力大名として台頭し、後の天下統一に向けた一連の勝利への布石となります。戦国時代におけるこの奇襲戦は、日本の軍事史においても重要な転換点として記憶されています。