目次

本能寺の変:日本史における最大の謎と衝撃的な出来事の詳細解説

本能寺の変(1582年6月2日)は、織田信長の家臣であった明智光秀が主君である信長に対して突如謀反を起こし、信長が京都の本能寺で自害した歴史的事件です。この事件は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本史の転換点となり、織田政権の崩壊とその後の豊臣秀吉による新たな時代の到来をもたらしました。

しかし、その動機や背景については謎が多く、現在でも様々な説が議論されています。本能寺の変がどのようにして起こったのか、そしてその影響がどのようなものだったのかについて、詳しく解説します。

1. 本能寺の変の舞台背景:織田信長の時代

(1) 織田信長の勢力拡大

- 織田信長(1534年 – 1582年)は、戦国時代の終盤に最も強大な勢力を誇った大名であり、天下統一を目指して全国の大名を次々と制圧していきました。

- 1575年の長篠の戦いで武田勝頼に勝利した後、信長の勢力はさらに拡大し、畿内(現在の京都、大阪、奈良周辺)を中心に事実上の支配者となります。

- 信長は斬新な軍事戦術や鉄砲の導入、西洋文化の受容などによって戦国時代の常識を打ち破り、中央集権的な統治を進めていました。

(2) 織田政権の構造と家臣団の不満

- 信長は優秀な家臣を登用し、彼らに各地の支配を委ねていました。主要な家臣には羽柴秀吉(豊臣秀吉)、柴田勝家、明智光秀、滝川一益などがいました。

- しかし、信長の家臣に対する扱いは厳格で、成果を上げた者には報酬を与える一方、失敗や不満があれば冷酷に処罰することで知られていました。このため、家臣たちの間には常に緊張感があり、特に明智光秀が信長に対して強い不満を抱いていたとされています。

2. 本能寺の変の発生:出来事の詳細な経緯

(1) 信長の上洛と本能寺への宿泊

- 1582年、信長は中国地方の毛利氏と戦っていた羽柴秀吉を援護するため、光秀に毛利攻めの準備を命じます。

- 6月1日、信長は京都に上洛し、本能寺に宿泊します。本能寺は当時、京都の中心部に位置する比較的小さな寺院で、信長は少数の護衛しか連れておらず、警備は手薄でした。

- 一方、明智光秀は中国攻めに出陣する予定でしたが、突如として進路を京都に向け、信長の滞在する本能寺を奇襲することを決意します。

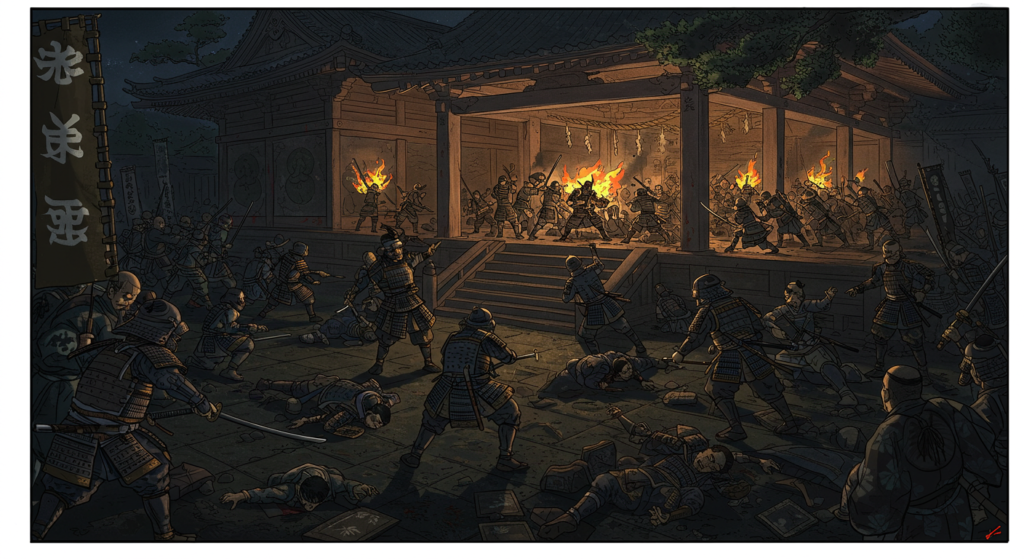

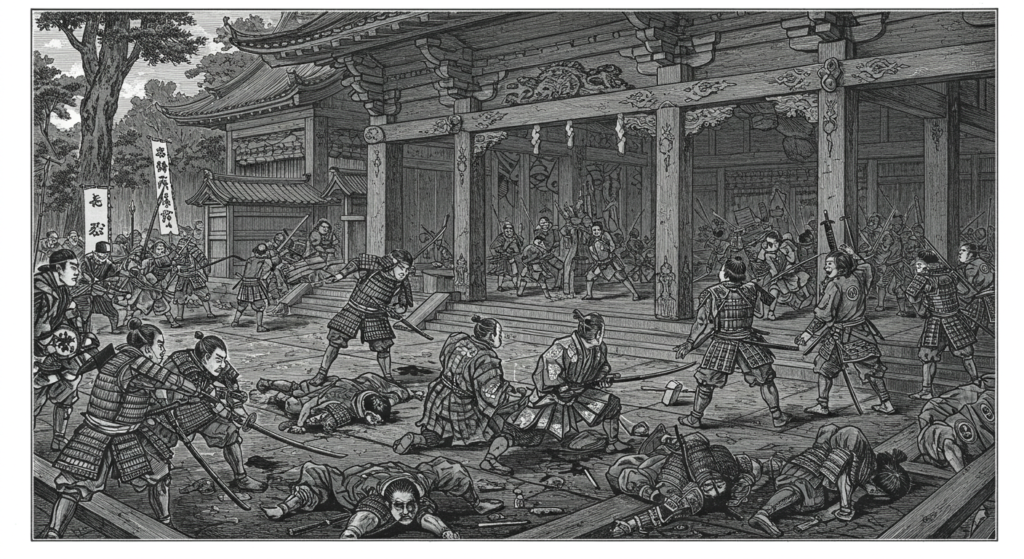

(2) 光秀軍の奇襲と本能寺の攻防

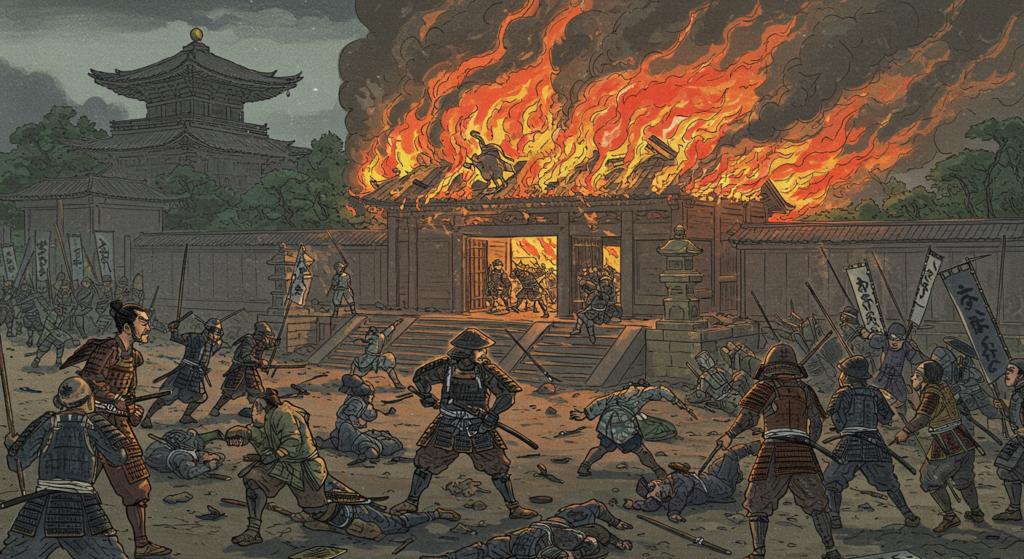

- 6月2日未明、光秀は約1万3,000人の兵を率いて京都に到着し、本能寺を包囲しました。奇襲は完全に成功し、信長は不意を突かれます。

- 信長は本能寺で奮戦したものの、多勢に無勢で劣勢に追い込まれます。最終的に信長は寺に火を放ち、自害したと伝えられています。

信長の最期に関する諸説

- 一般的には信長は自害したとされていますが、焼け落ちた寺から信長の遺体が発見されなかったため、いくつかの異説もあります。たとえば、「逃亡説」や「焼死説」などがあり、後世の創作や伝説の中でも信長の最期は謎に包まれています。

(3) 二条新御所での信長の嫡男・織田信忠の最期

- 信長の嫡男であった織田信忠も京都の二条新御所に滞在しており、光秀軍によって包囲されます。信忠は奮戦したものの脱出できず、最終的に自害しました。

- これにより、織田家の当主が同時に命を落とすという非常事態となり、織田政権は一気に崩壊の危機を迎えます。

3. 本能寺の変の動機:なぜ光秀は謀反を起こしたのか?

(1) 信長からの屈辱的な扱い

- 光秀が信長に謀反を起こした主な理由の一つとされるのは、信長からの冷遇や屈辱的な扱いです。特に、光秀が戦場での失敗や接待役での不手際を理由に公衆の面前で罵倒され、これが長年の不満として蓄積していたとされます。

- また、信長が光秀に対して十分な報酬や領地を与えなかったことも動機として挙げられています。

(2) 織田政権内での権力闘争

- 光秀は織田政権内で次第に孤立していきました。羽柴秀吉や柴田勝家などの有力な家臣たちが次々と権力を拡大する中で、光秀の立場は不安定になっていた可能性があります。

(3) 朝廷や足利義昭との関係

- 光秀はかつて室町幕府最後の将軍である足利義昭に仕えていたため、信長による将軍追放に対して不満を抱いていたとする説があります。また、朝廷が信長の独裁的な振る舞いに危機感を覚え、光秀に謀反を促した可能性も指摘されています。

(4) 家康や秀吉との陰謀説

- 一部の歴史家は、徳川家康や羽柴秀吉が光秀をけしかけた可能性を示唆しています。しかし、これを裏付ける確かな証拠はなく、あくまで推測に過ぎません。

4. 本能寺の変の影響:豊臣秀吉の台頭と時代の転換

(1) 山崎の戦いでの光秀の敗北

- 本能寺の変からわずか11日後の6月13日、光秀は山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れます。光秀は敗走中に農民に襲われ、命を落としたと伝えられています(光秀の死についても異説があります)。

(2) 豊臣秀吉による天下統一

- 信長の死後、織田家の後継者争いが起こりましたが、最終的に羽柴秀吉が勝利を収め、豊臣政権を確立します。信長の死によって戦国時代が終わり、安土桃山時代から江戸時代への過渡期が始まります。

(3) 徳川家康の生き残りと江戸時代の布石

- 本能寺の変の際、家康は光秀による暗殺の危機を免れ、東海地方に戻ります。この後、家康は秀吉と協力しつつも独自の勢力を保持し、後の関ヶ原の戦いで勝利し江戸幕府を開くことになります。

5. 結論:本能寺の変の歴史的意義と現在の議論

本能寺の変は、戦国時代から近世へと日本の歴史が大きく転換する契機となりました。光秀の動機や信長の最期にはいまだに謎が多く、歴史学者や作家たちは様々な説を提唱し続けています。この事件は、日本史における最も重要かつミステリアスな出来事の一つであり、信長の死後に続く豊臣政権と徳川政権の成立へとつながるダイナミックな歴史の始まりとなりました。