目次

塩尻峠の戦いとは?

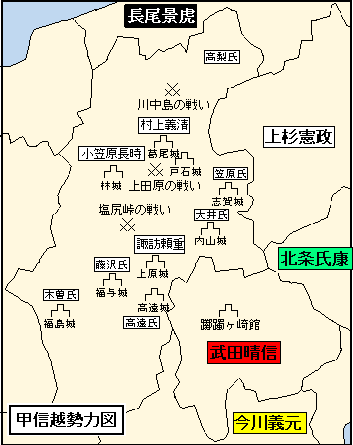

塩尻峠の戦い(しおじりとうげのたたかい)は、1548年(天文17年)に、武田信玄(たけだしんげん)率いる甲斐国(現在の山梨県)の武田軍と、村上義清(むらかみよしきよ)・小笠原長時(おがさわらながとき)らの信濃国(現在の長野県)連合軍が戦った合戦です。

この戦いは、武田信玄が信濃攻略の過程で、松本盆地への進出を図った戦いであり、信玄が塩尻峠を超えて小笠原氏を撃破し、信濃制圧の足がかりを築いた重要な戦いとなりました。

1. 塩尻峠の戦いの背景

1)武田信玄の信濃侵攻

wikipediaより参照:武田信玄像

- 甲斐国(山梨県)の戦国大名・武田信玄は、父・武田信虎を追放し、1541年に家督を継ぎました。

- 武田氏は、甲斐国内では領土を広げる余地が少なかったため、隣国の信濃(長野県)を攻略する方針をとります。

- 1542年以降、信濃の諸大名を順次攻略し、武田軍は勢力を拡大。

2)信濃の諸大名の抵抗

- 信濃には、武田氏に対抗する有力な大名が存在していました。

- 村上義清(北信濃の有力国衆、砥石城の城主)

- 小笠原長時(信濃守護、小笠原氏の当主)

- 高遠頼継(伊那地方の領主)

- 1548年、武田軍は村上義清の上田原の戦いで敗北。信玄にとって初めての敗戦となりました。

- その後、信玄は態勢を立て直し、信濃南部の松本盆地(現在の松本市)を支配する小笠原長時を攻めることを決定しました。

3)塩尻峠の戦略的重要性

- 塩尻峠(しおじりとうげ)は、甲斐と信濃を結ぶ主要なルートであり、ここを押さえれば松本盆地への進出が可能となる。

- 小笠原長時は、ここを防衛拠点とし、村上義清らの支援を受けて武田軍を迎え撃つ体制を整えました。

2. 塩尻峠の戦いの経過(1548年)

wikipediaより参照:甲斐国・信濃国と武田軍の侵攻戦 塩尻峠の戦い

1)武田軍の進軍

- 武田信玄は、山本勘助(やまもとかんすけ)などの軍師の助言を受け、慎重に作戦を立てた。

- 1548年、武田軍は甲府を出発し、信濃南部に進出。

- 塩尻峠(標高約1000m)に布陣した小笠原軍と対峙。

2)戦闘の開始

- 小笠原軍は、峠の防御を固め、防御戦に徹する構え。

- 武田信玄は、奇襲と機動戦を駆使し、小笠原軍を崩す作戦を決行。

3)武田軍の奇襲

- 武田軍は、夜間に別動隊を回り込ませ、小笠原軍の背後を突く戦術を採用。

- これにより、小笠原軍は混乱し、統制を失う。

4)小笠原軍の敗北と敗走

- 小笠原長時は、戦局の不利を悟り、松本城へ撤退。

- しかし、武田軍の追撃を受け、小笠原軍は壊滅状態に。

- 小笠原長時は最終的に松本城を捨てて敗走し、信濃から逃亡。

3. 塩尻峠の戦いの結果と影響

1)武田信玄の大勝利

- 武田軍の戦術的勝利により、松本盆地の支配権を獲得。

- 信濃制圧の足がかりを築き、武田氏の勢力拡大に大きく貢献。

2)小笠原長時の没落

- 敗戦後、小笠原長時は松本を捨て、伊那地方へ逃亡。

- その後、上杉謙信を頼るも、武田の勢力拡大により再起できず、小笠原氏の権力は衰退。

3)信濃統一戦への前進

- この勝利により、武田信玄は信濃の南部をほぼ支配下に置き、次の目標である北信濃(村上義清との再戦)へと進むことが可能になった。

- 以後、信玄は村上義清を駆逐し、信濃全域を掌握していく。

4. 戦術・戦略のポイント

1)地形を活かした戦術

- 武田信玄は、塩尻峠の地形を利用し、敵軍の移動を制限。

- 峠に布陣する小笠原軍に対し、夜間奇襲を仕掛けることで混乱を誘った。

2)機動戦を駆使

- 武田軍は、騎馬隊や機動力を活かし、敵の後方を突く作戦を展開。

- これにより、小笠原軍の防御陣形を崩壊させた。

3)心理戦の成功

- 小笠原軍の士気を削ぎ、逃走に追い込むことで、決定的な勝利を得た。

5. まとめ

塩尻峠の戦いは、武田信玄が信濃を攻略する上で極めて重要な戦いであり、戦術的にも優れた戦いの一つだった。

この戦いによって、信玄は信濃南部を制圧し、次の北信濃攻略への足がかりを築いた。

その後の戦国時代において、武田氏はさらに勢力を拡大し、戦国最強の騎馬軍団を持つ大名へと成長していくことになる。

つまり、塩尻峠の戦いは、武田信玄が戦国大名として本格的に飛躍する転換点となった戦いであり、日本戦国史においても重要な戦いの一つといえる。