目次

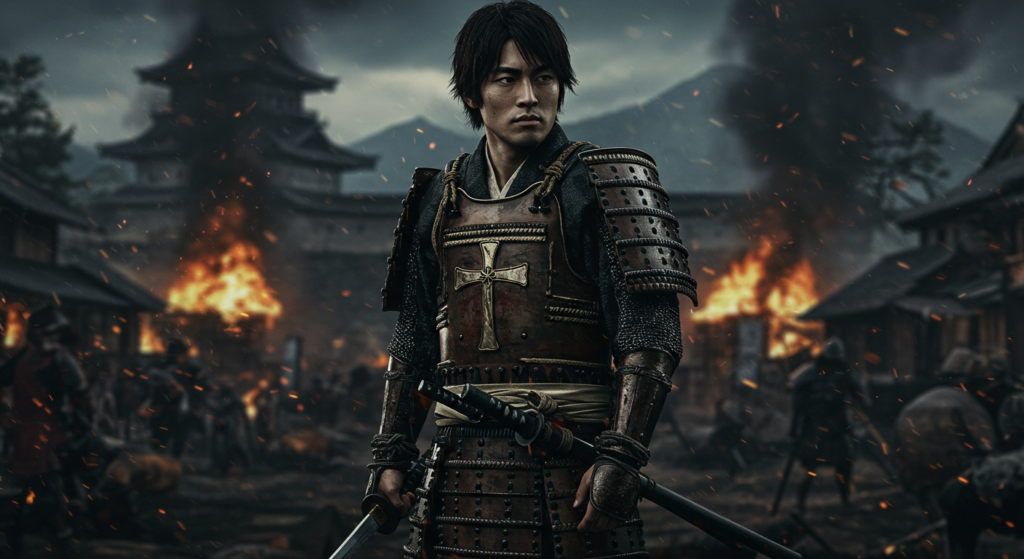

天草四郎(あまくさ しろう): キリシタンの少年指導者

**天草四郎(1621年頃 – 1638年)**は、江戸時代初期に起こった 「島原の乱」(1637年 – 1638年)の中心的な指導者として知られる少年です。天草四郎はキリシタン(キリスト教徒)であり、信仰の力を背景に農民やキリシタン信者たちをまとめ、大規模な反乱を主導しました。その生涯は短くも伝説的で、後世の文学や演劇などでも英雄視される存在となっています。

1. 背景:キリシタン迫害と島原の乱の原因

● キリスト教の布教と信者の拡大

16世紀中頃、日本に初めてキリスト教が伝来したのは1549年のことです。イエズス会の宣教師 フランシスコ・ザビエル によって布教活動が始まり、特に九州地方では多くの信者が生まれました。戦国時代には一部の大名たちもキリスト教に改宗し、領地内での布教を許可するなど、キリスト教が広がる土壌がありました。

しかし、江戸幕府が1603年に成立すると、キリスト教は次第に「日本の伝統文化や幕府の統治を脅かす異教」として危険視されるようになります。特に徳川家康やその後継者たちは、キリスト教の布教活動が外国勢力(特にスペインやポルトガル)による日本侵略の可能性を高めると恐れました。その結果、1614年には**「キリシタン禁教令」**が発布され、信者たちは厳しい迫害を受けるようになります。

● 島原・天草地域の困窮

島原半島(現在の長崎県)と天草諸島(現在の熊本県)は、もともとキリスト教徒が多い地域でしたが、領主である 松倉勝家(まつくら かついえ) と 寺沢氏 は、農民たちに過酷な年貢や労役を強制しました。この地域の農民たちは大飢饉に見舞われ、生活は困窮していました。さらに、キリシタン信者たちは信仰を守るため地下に潜伏しながら迫害を受け続けており、農民の不満と宗教的な圧迫が重なって大規模な反乱へと発展します。

2. 天草四郎の登場

● 天草四郎の生い立ち

天草四郎(本名:益田四郎時貞(ますだ しろう ときさだ))は、1621年頃、天草のキリシタン有力者である 益田甚兵衛 の息子として生まれました。幼い頃からキリスト教の教えに触れ、聡明で美しい少年として知られていました。一部の史料では、四郎がイエズス会の教育を受けた可能性が指摘されており、当時のカトリック教会の神秘的な宗教観が彼に強い影響を与えたと考えられています。

また、四郎の容姿に関する伝承には「美貌の少年」「神の使い」といった形容があり、神秘的な存在として崇拝される要因となりました。

● 四郎が指導者となるまで

島原・天草地域で農民たちが反乱を決意した際、キリシタン信者たちは「神の御加護を受けた指導者」を求めていました。このとき、若干16歳だった天草四郎が信者たちから「天の使い」として神格化され、反乱軍の精神的な支柱となります。伝説によれば、四郎は「神からの啓示を受けた救世主」として期待され、彼の登場は信者たちに士気を与えました。

3. 島原の乱(1637年 – 1638年)

● 反乱の勃発

1637年、天草と島原の農民やキリシタン信者たちは領主に対する反乱を起こし、天草四郎を指導者として掲げました。反乱軍は数万人規模に膨れ上がり、最初は領主側の軍勢に対して優位に立ちました。反乱軍は拠点として 原城(はらじょう) に立てこもり、ここを最後の砦として幕府軍と対峙することになります。

● 原城での籠城戦

1638年、幕府軍が反乱鎮圧のために大軍を動員し、原城を包囲しました。反乱軍は飢えや寒さに苦しみながらも、約3ヶ月間にわたって籠城戦を続けました。この間、天草四郎は信者たちに祈りや奇跡を通じて希望を与え、戦意を高める重要な役割を果たしました。

しかし、幕府軍は大砲などの重火器を駆使して原城を攻撃し、ついに城は陥落します。1638年2月、反乱軍は壊滅し、天草四郎も処刑されました。享年17歳でした。

4. 天草四郎の死とその影響

天草四郎は戦死後、その遺体が幕府側によって晒されるなど、反乱鎮圧を強調するための象徴として利用されました。しかし、その死は単なる敗北では終わらず、後世においてもキリシタンたちの信仰と抵抗の象徴となり続けました。

- キリシタン弾圧の強化: 島原の乱の鎮圧後、幕府はキリシタン信者に対する厳しい弾圧をさらに強化し、多くの信者が処刑されるか、地下に潜伏するようになりました。

- 隠れキリシタン: 島原の乱以降も、九州地方では地下に潜伏しながら信仰を守り続けた「隠れキリシタン」が存在し、その信仰は明治時代まで続きました。

5. 天草四郎の伝説と文化的影響

天草四郎はその悲劇的な最期と若さ、神秘性から、後世の文学や演劇、映画などで頻繁に取り上げられ、以下のような作品が生まれました。

- 小説: 司馬遼太郎の小説『天草の乱』や吉川英治の『新書太閤記』など、歴史小説の中で天草四郎はしばしば英雄的に描かれています。

- 映画: 1962年の映画『天草四郎時貞』は、天草四郎を主人公に据えた歴史ドラマで、彼の神秘的な一面を描いています。

- ゲーム・アニメ: 現代のポップカルチャーでも、天草四郎は魅力的なキャラクターとして登場し、特にゲーム『サムライスピリッツ』においては重要なキャラクターです。

6. 天草四郎の歴史的評価

天草四郎は、実際の歴史の中では「少年指導者」というよりも「精神的リーダー」であったと考えられています。彼が軍事的な指揮を実際に行っていたかどうかは不明ですが、信者たちにとっては絶対的なカリスマであり、「神の加護を受けた存在」として崇められました。

現代においても、天草四郎は日本の宗教史における重要な人物であり、島原の乱は単なる反乱ではなく、宗教と政治、社会的な抑圧が引き起こした一大事件として位置づけられています。

まとめ

天草四郎は、日本の歴史においてキリスト教徒による最大の反乱である島原の乱の象徴的な人物です。その美貌やカリスマ性、信仰によるリーダーシップは、単なる歴史上の人物にとどまらず、後世の人々にとって「悲劇の英雄」として語り継がれています。